以前、オーバーホールとカスタマイズで2回に分けて投稿していましたが、サーバーの問題(私の操作ミス?)により、写真が全く公開されなくなりましたので、その2件を削除し、1回に纏めて再投稿します。また、カスタマイズと言う表現は妥当ではありませんでしたので、今回はトラブルシューティングと表現します。

今回の個体は私の個人所有品です。

かなりの長期間使用していませんでしたので、オーバーホールを実施しました。

本体外装は傷補修の試行を行っていますので、エンブレムやシールは有りません。

オーバーホール前の動作確認

問題点として、以下5点を確認しました。

・ワウフラッタ 0.8% (製品規格0.015%)

・ストロボLED1個点灯しない

・回転時微振動発生

・コントロールユニット過熱

・GNDラインに最大0.8Vの電位差を確認

通常オーバーホール作業内容

電解コンデンサ全数交換

フィルムコンデンサ全数交換

高分子電解コンデンサ全数フィルムコンデンサに変更(5個)

各押し釦スイッチ全数交換

制御回路用ダイオードブリッジ変更(1A品→3A品)

ダイオード2個交換

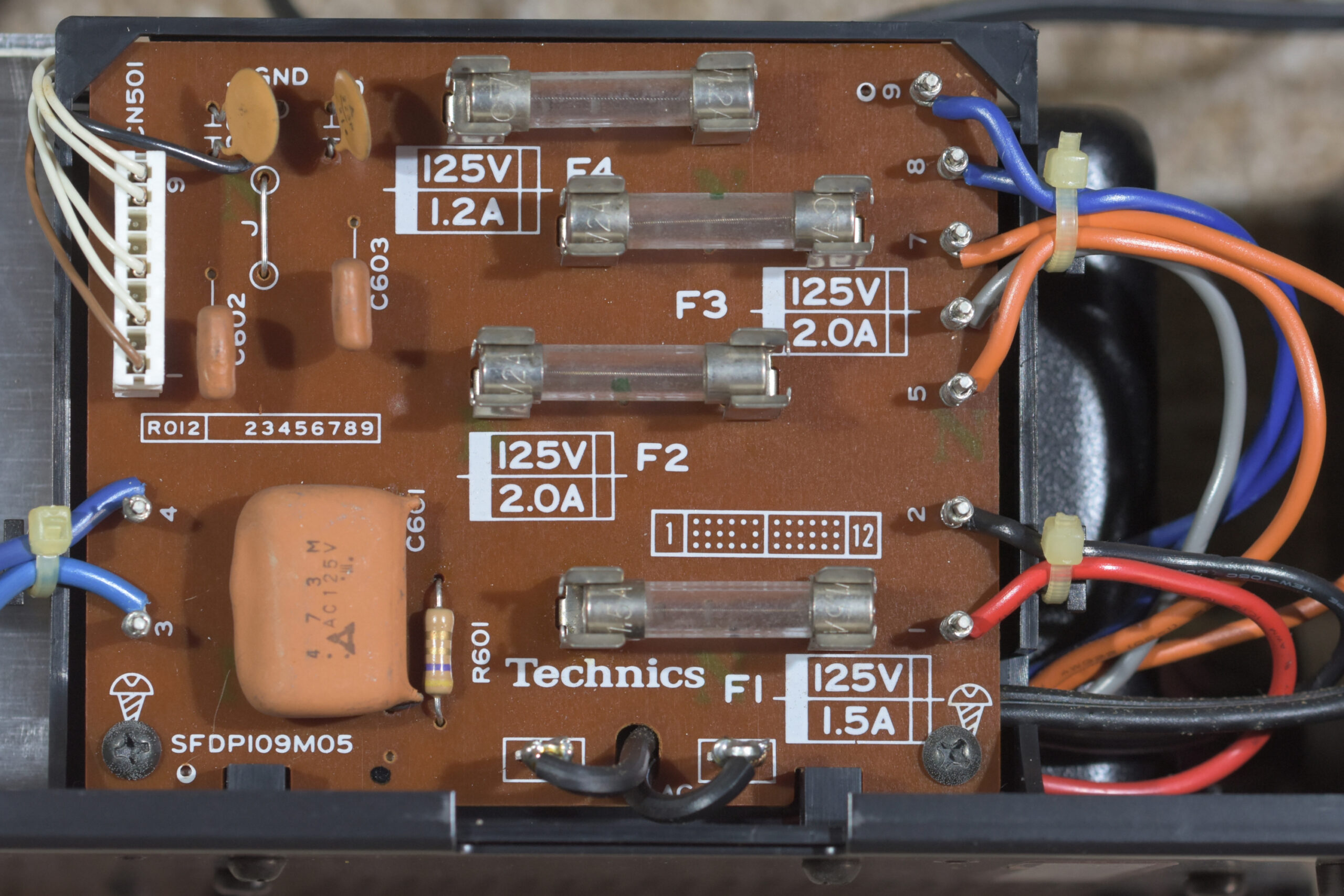

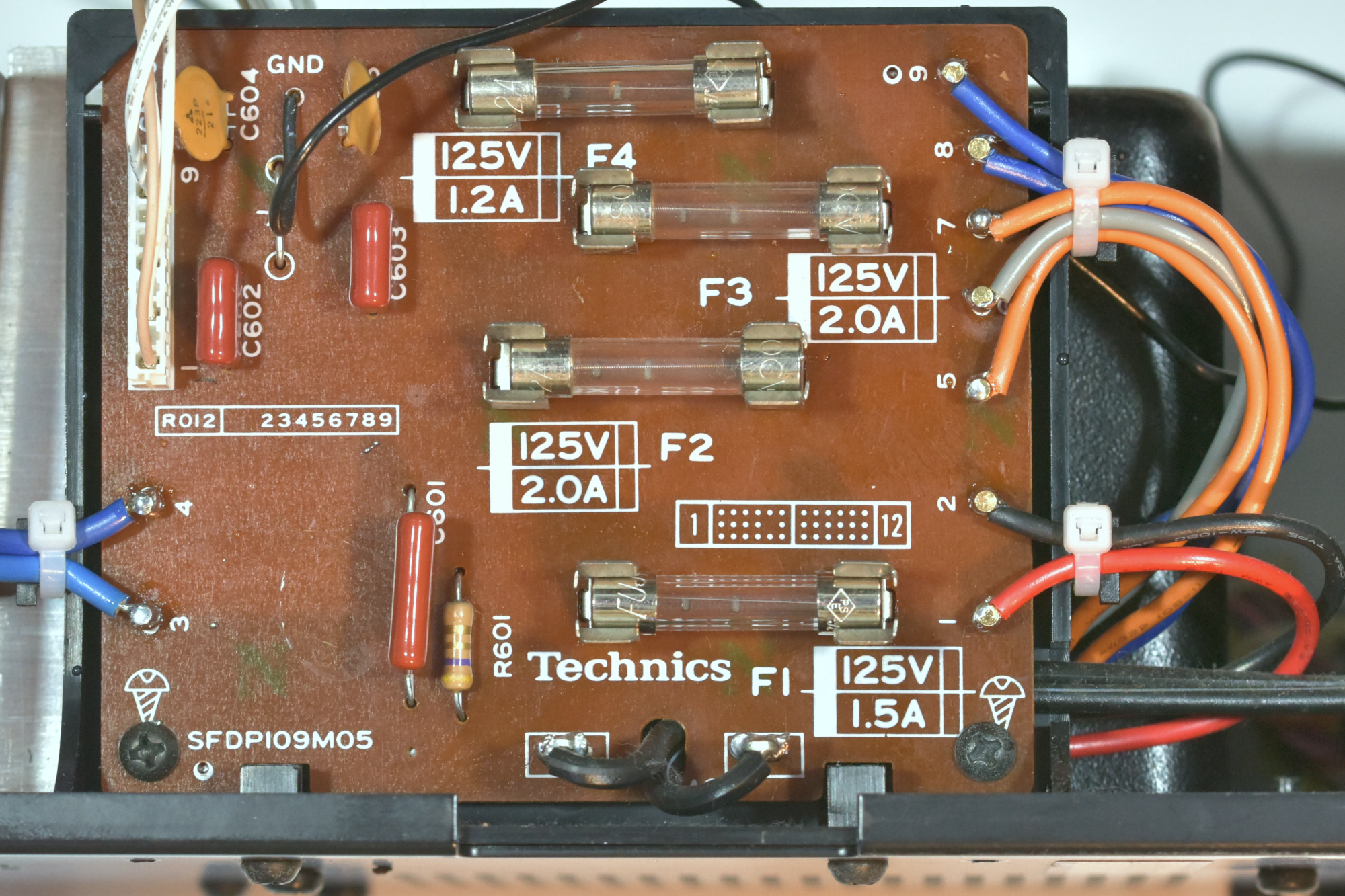

ヒューズ全数交換

本体電源供給用トランジスタ交換、取付位置変更

電源・オペレーション回路基板抵抗器1個追加

オペレーション回路基板抵抗器2個追加

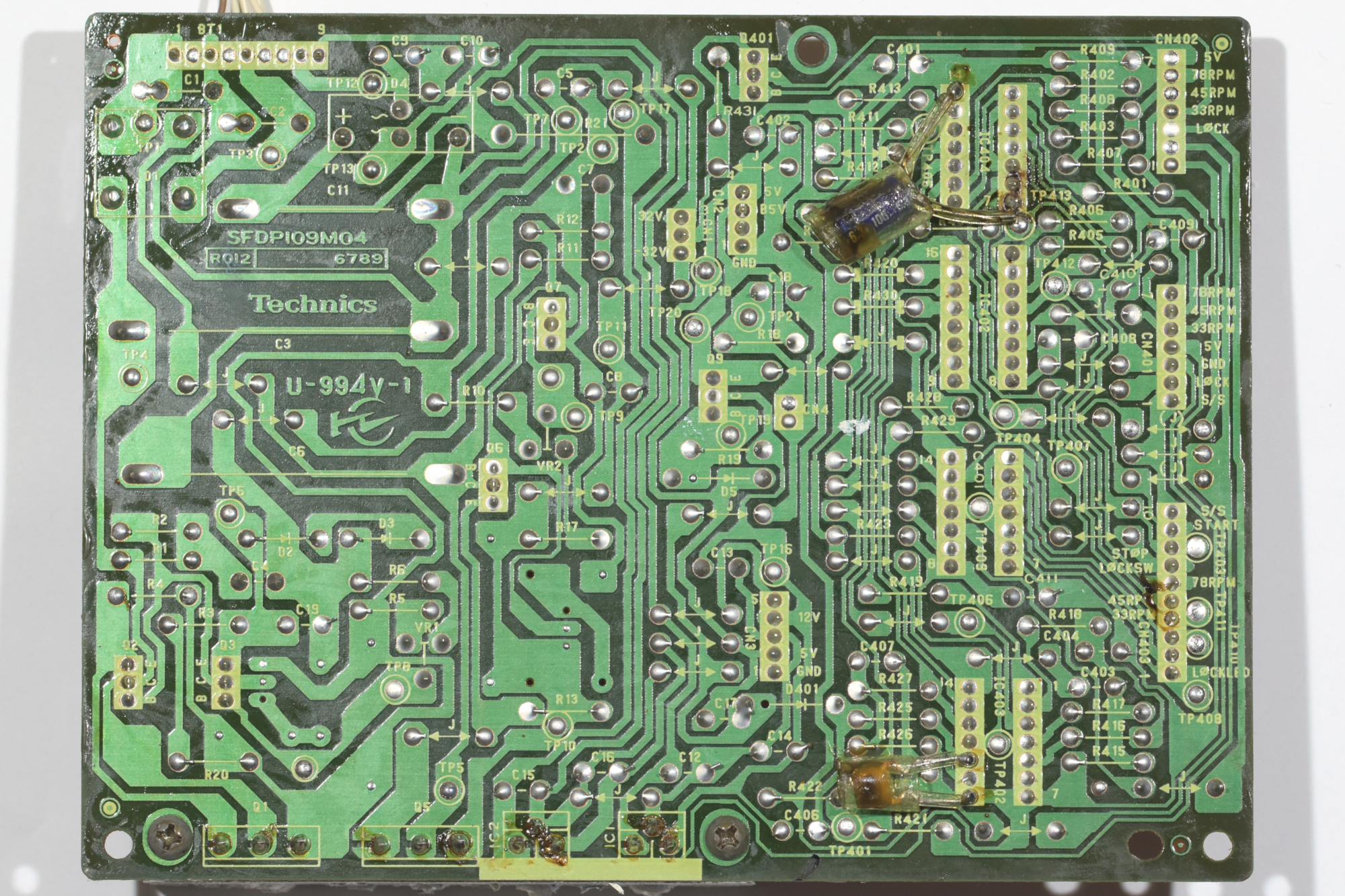

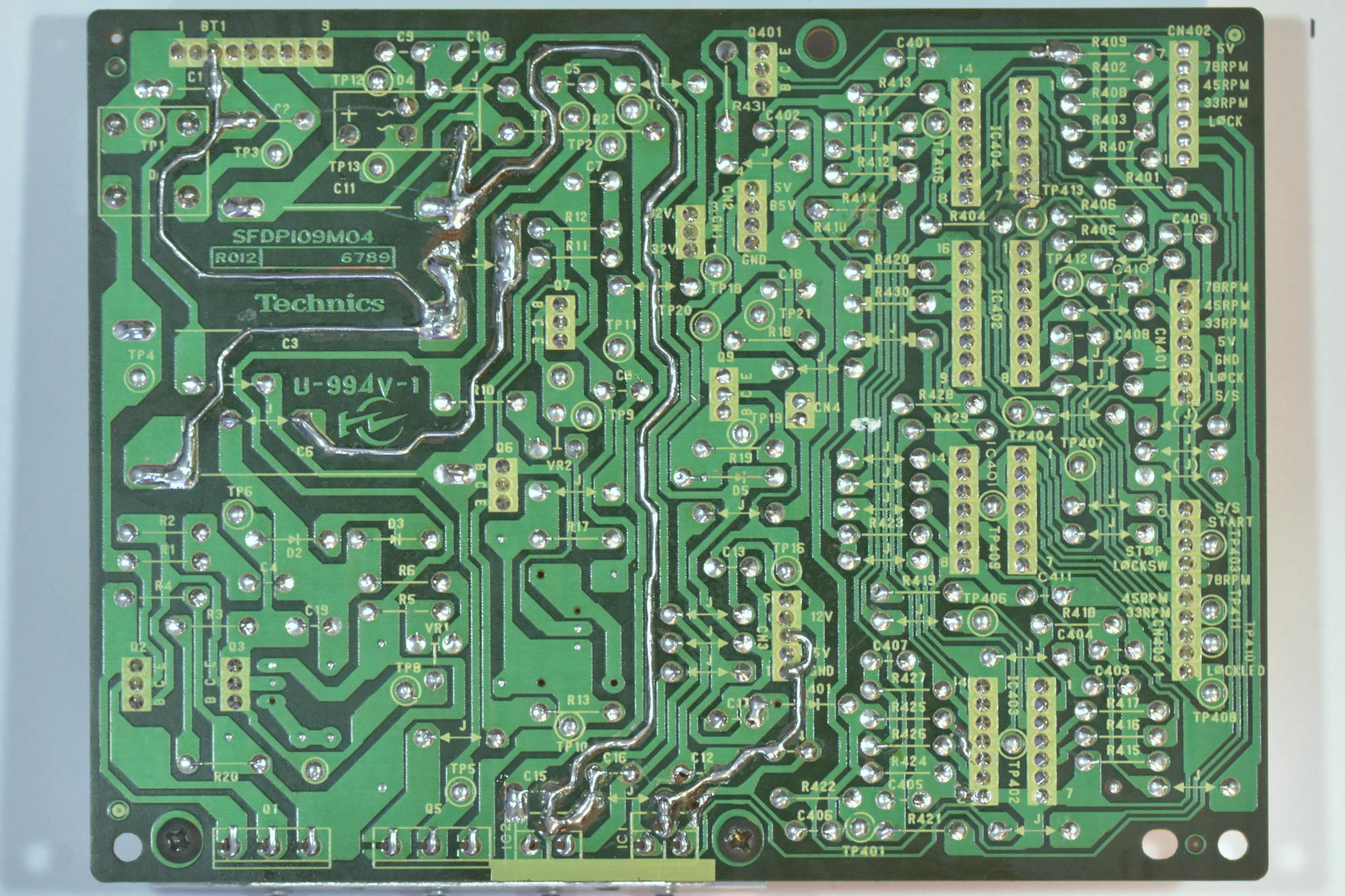

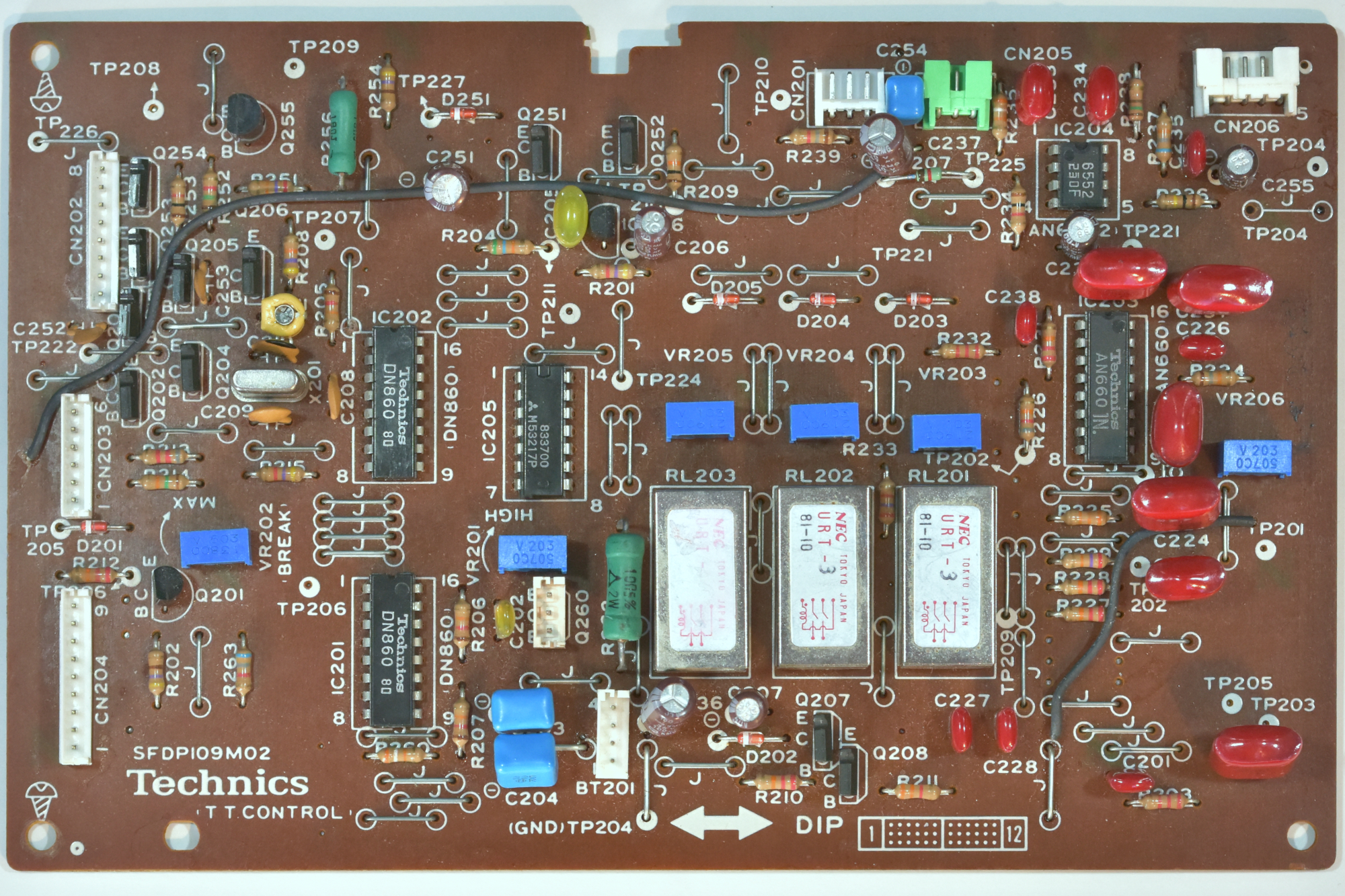

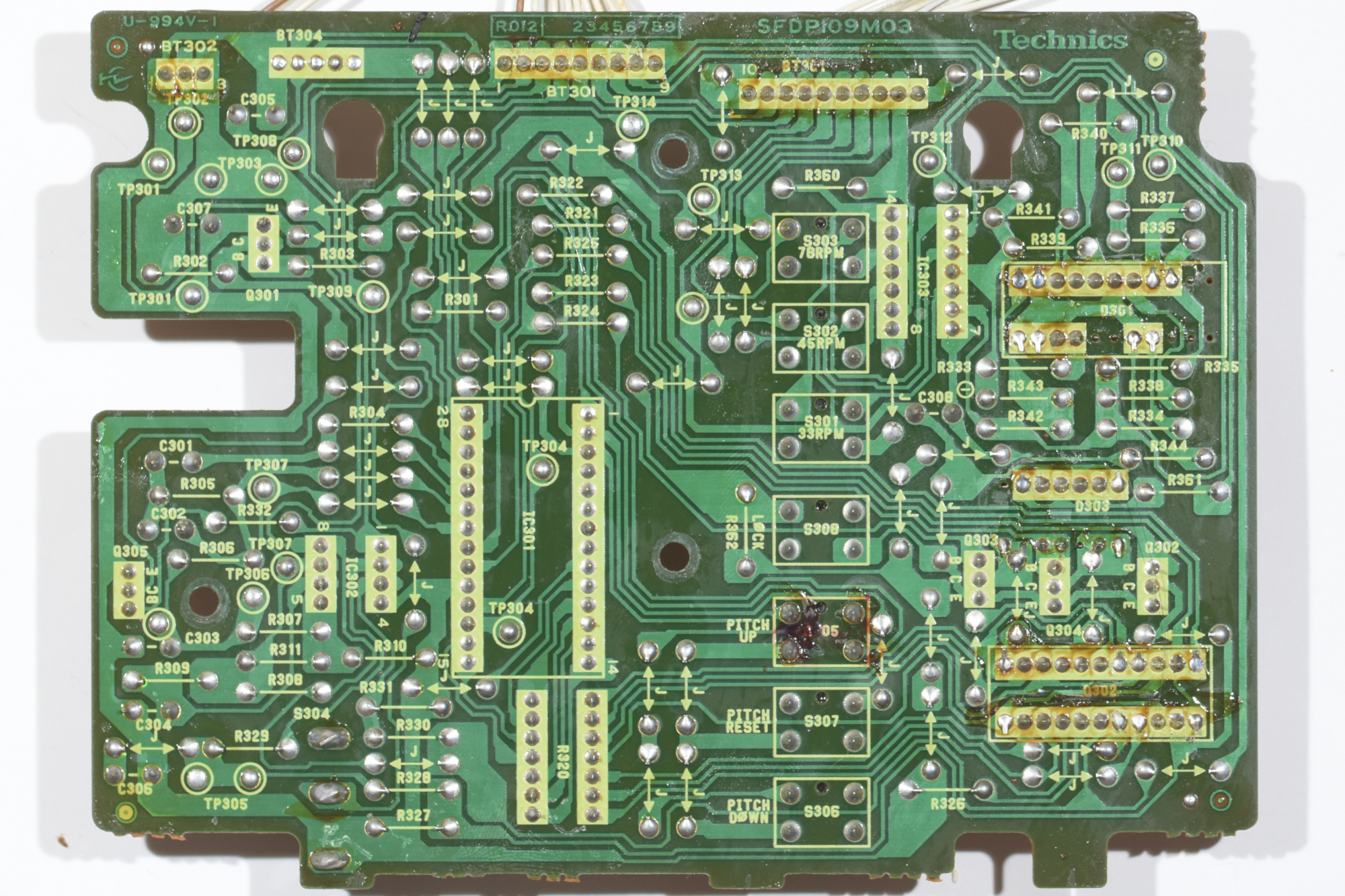

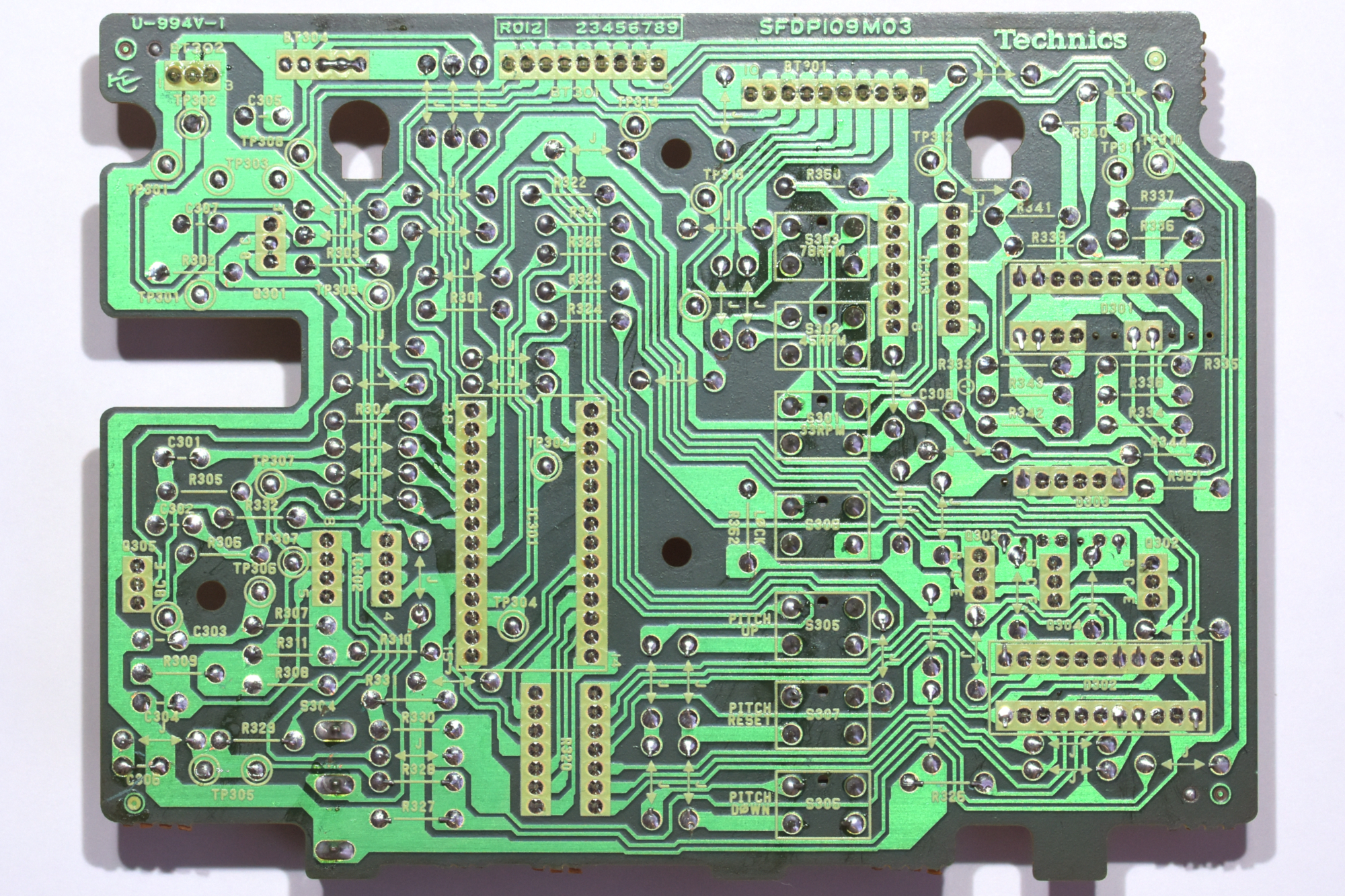

裏付け部品を全て部品面に移動・交換

回路基板上のコネクタ全数交換

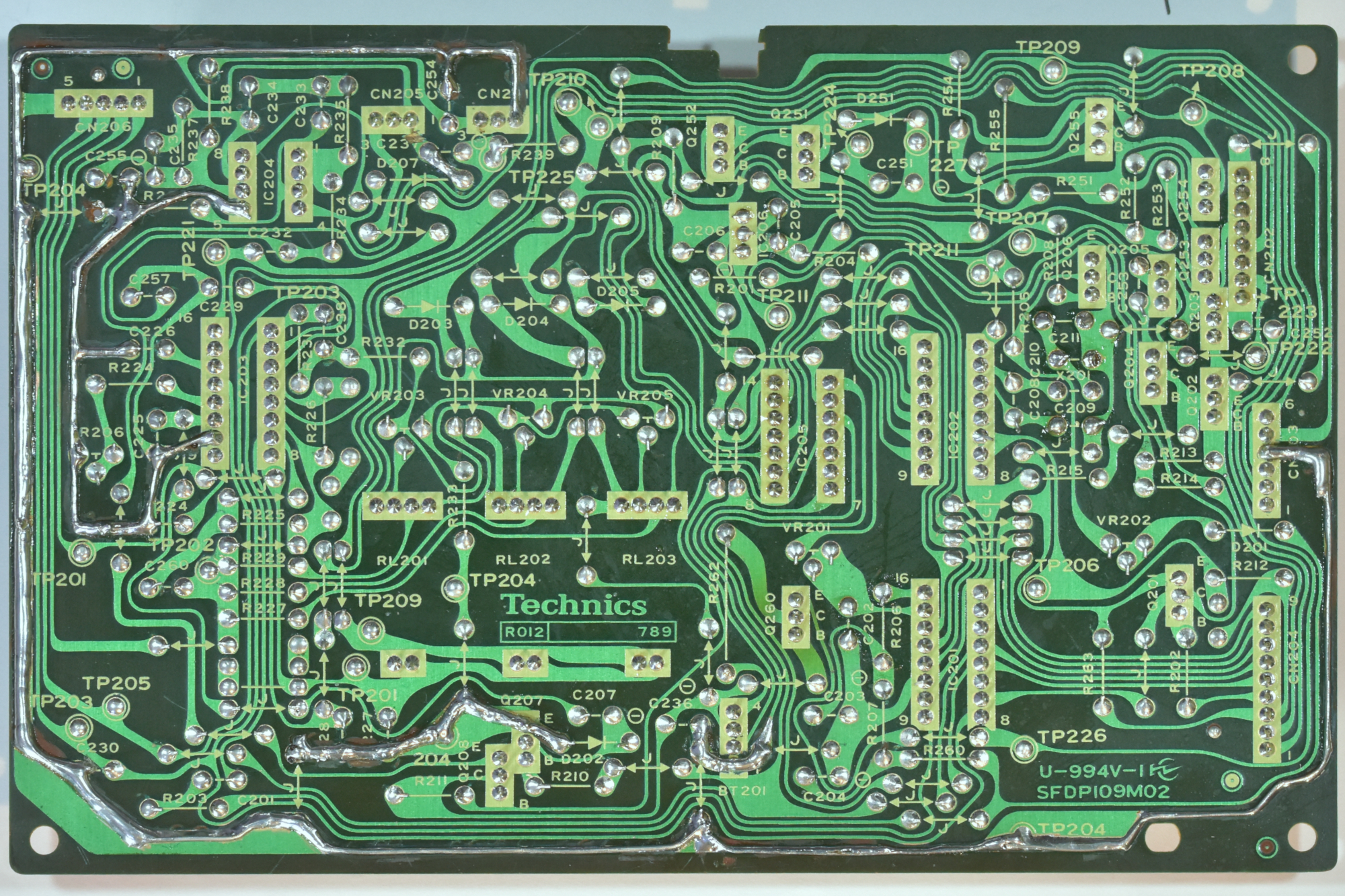

電源・GNDライン配線材変更(#30→#24)

ヒューズ回路基板上のラッピングポストを半田付け用端子に変更

各回路基板半田付け全箇所吸い取り、再半田付け

各回路基板クリーニング

機構部クリーニング、注油

電気調整・機械調

12時間×2日の試験運転後、動作確認

・追加作業

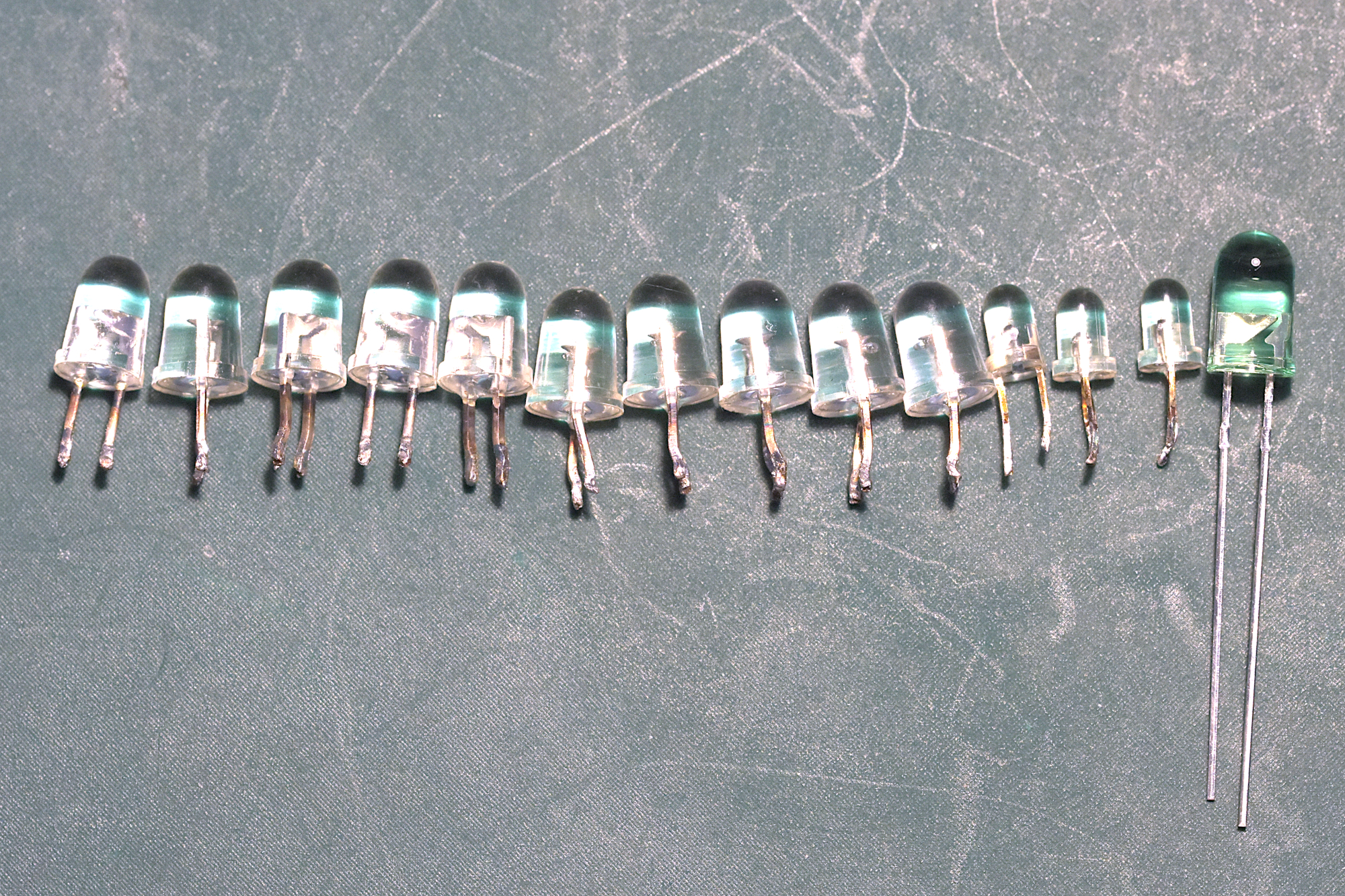

LED全数交換

ストロボの1個のLED不具合の為交換中に全てのLEDのリード線に酸化が発生しているのを確認しました。本体の速度表示LEDを確認すると、同等の酸化が認められましたので、LEDを全数交換しています。

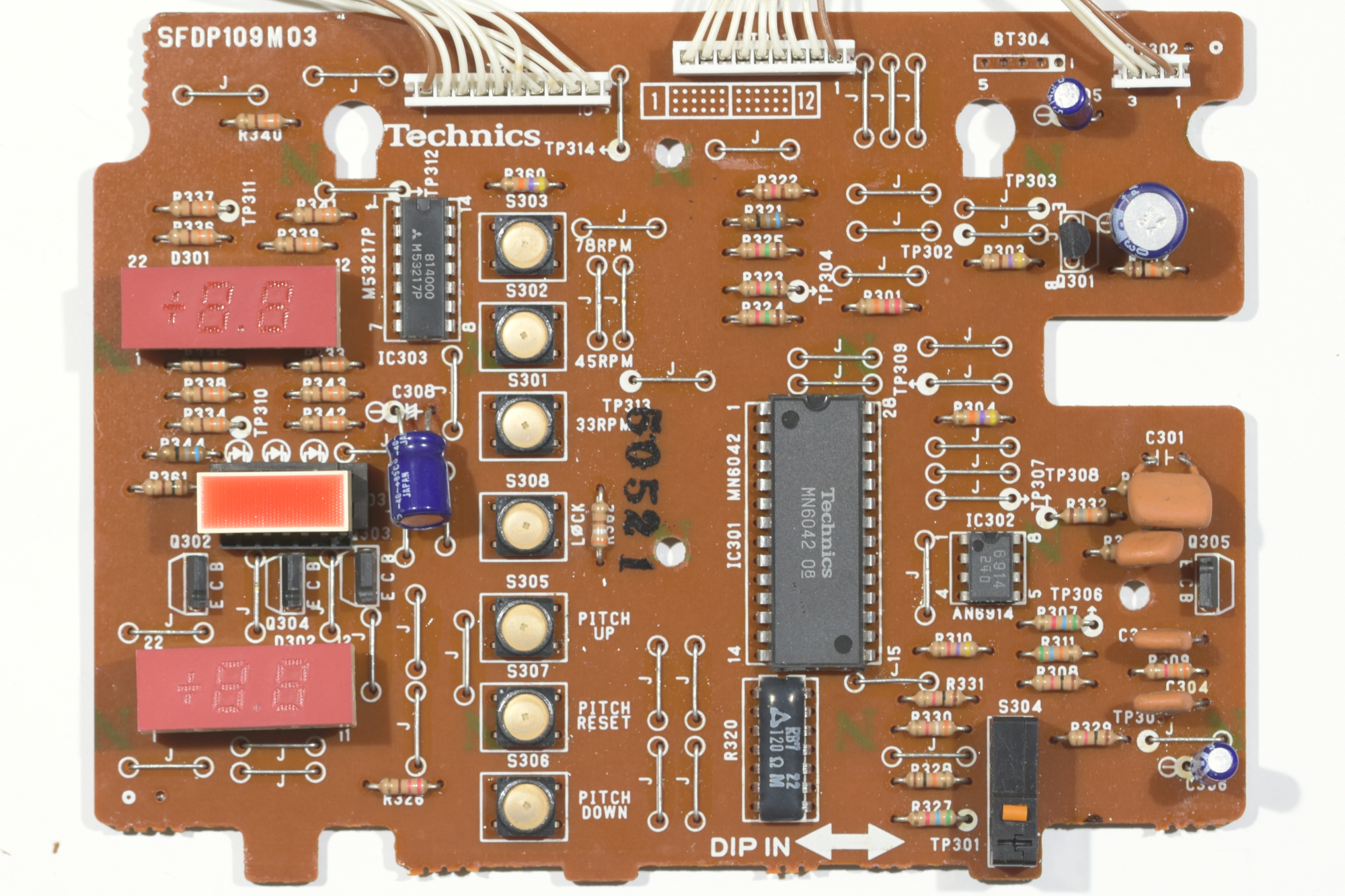

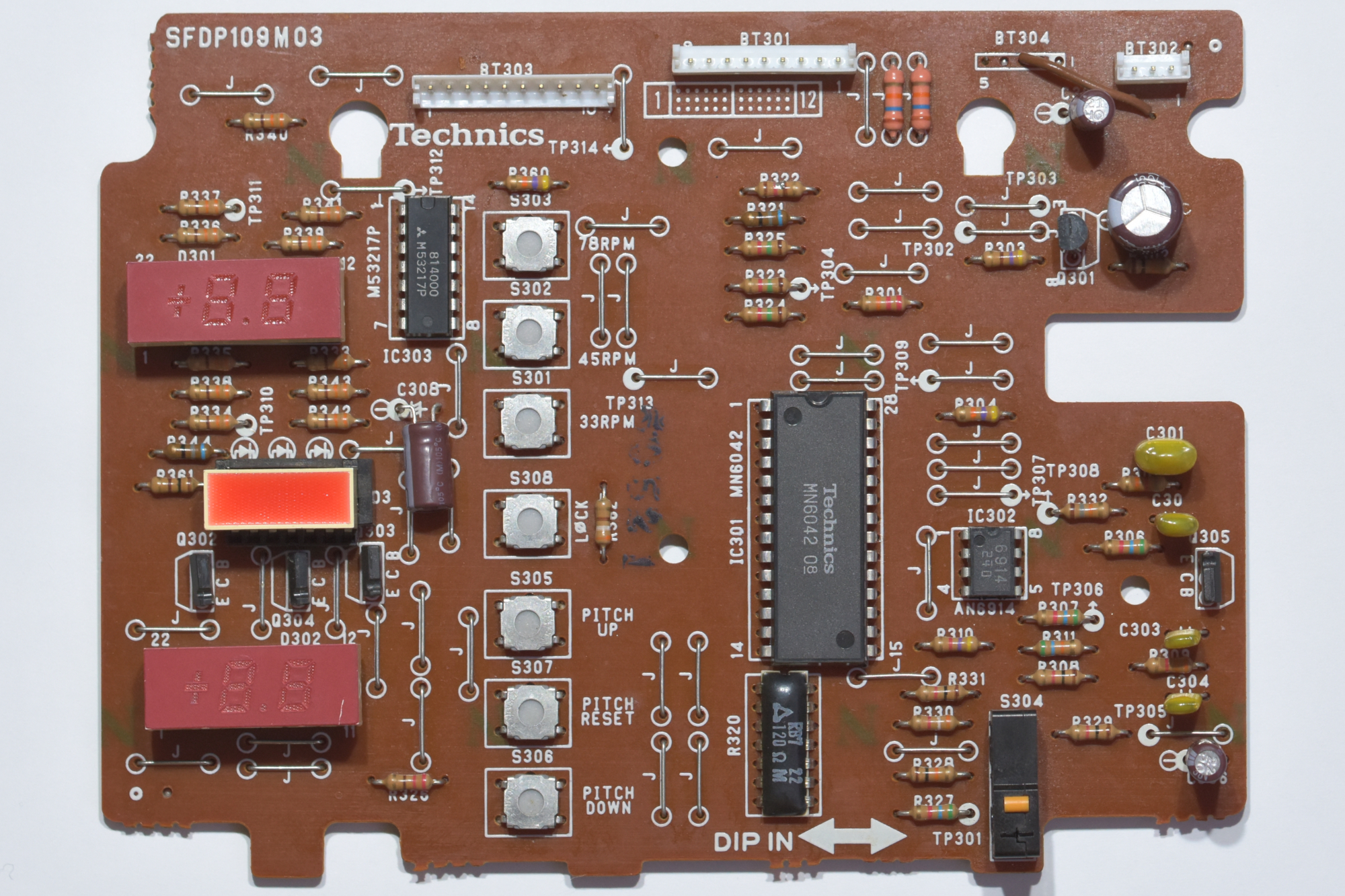

その様子です。

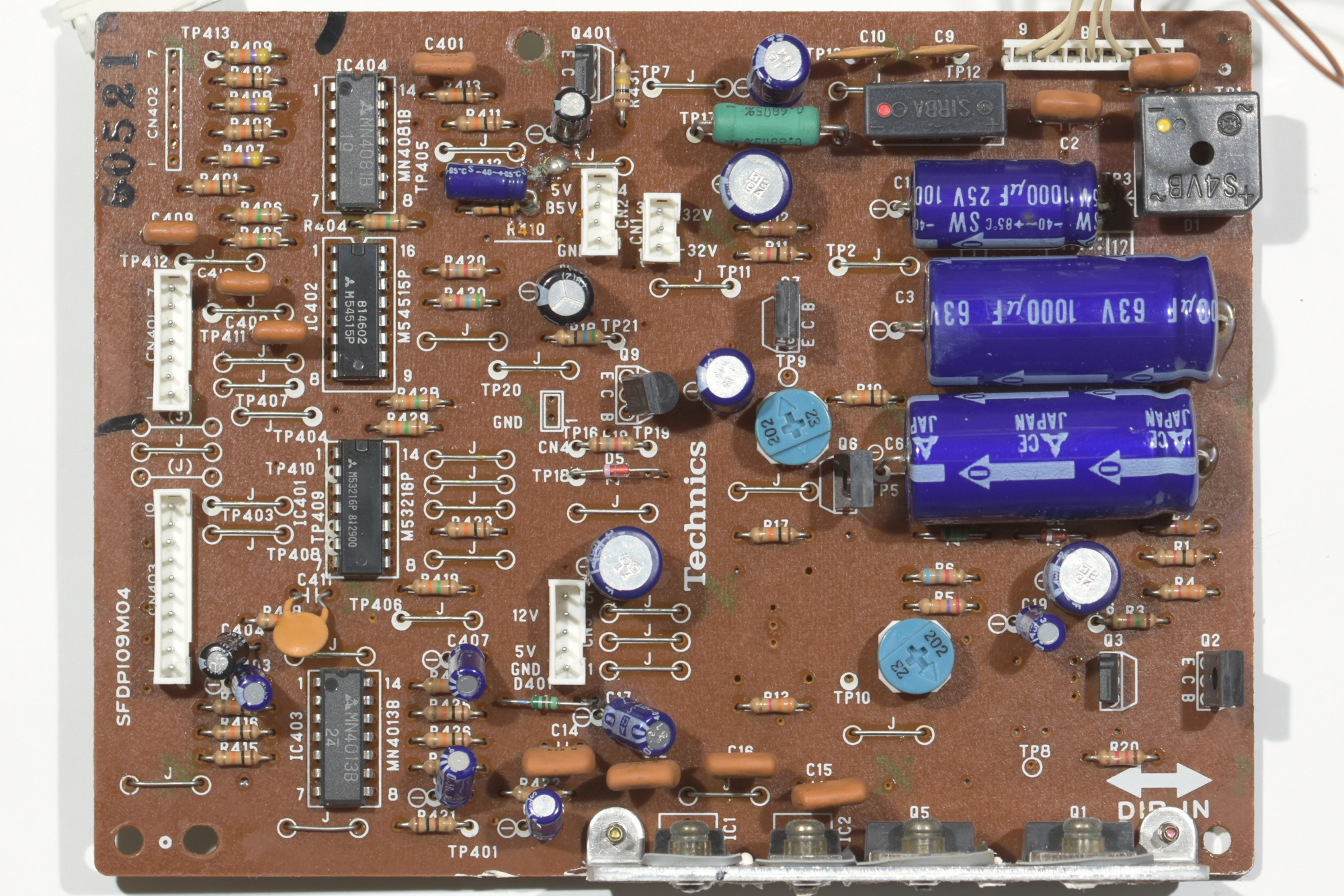

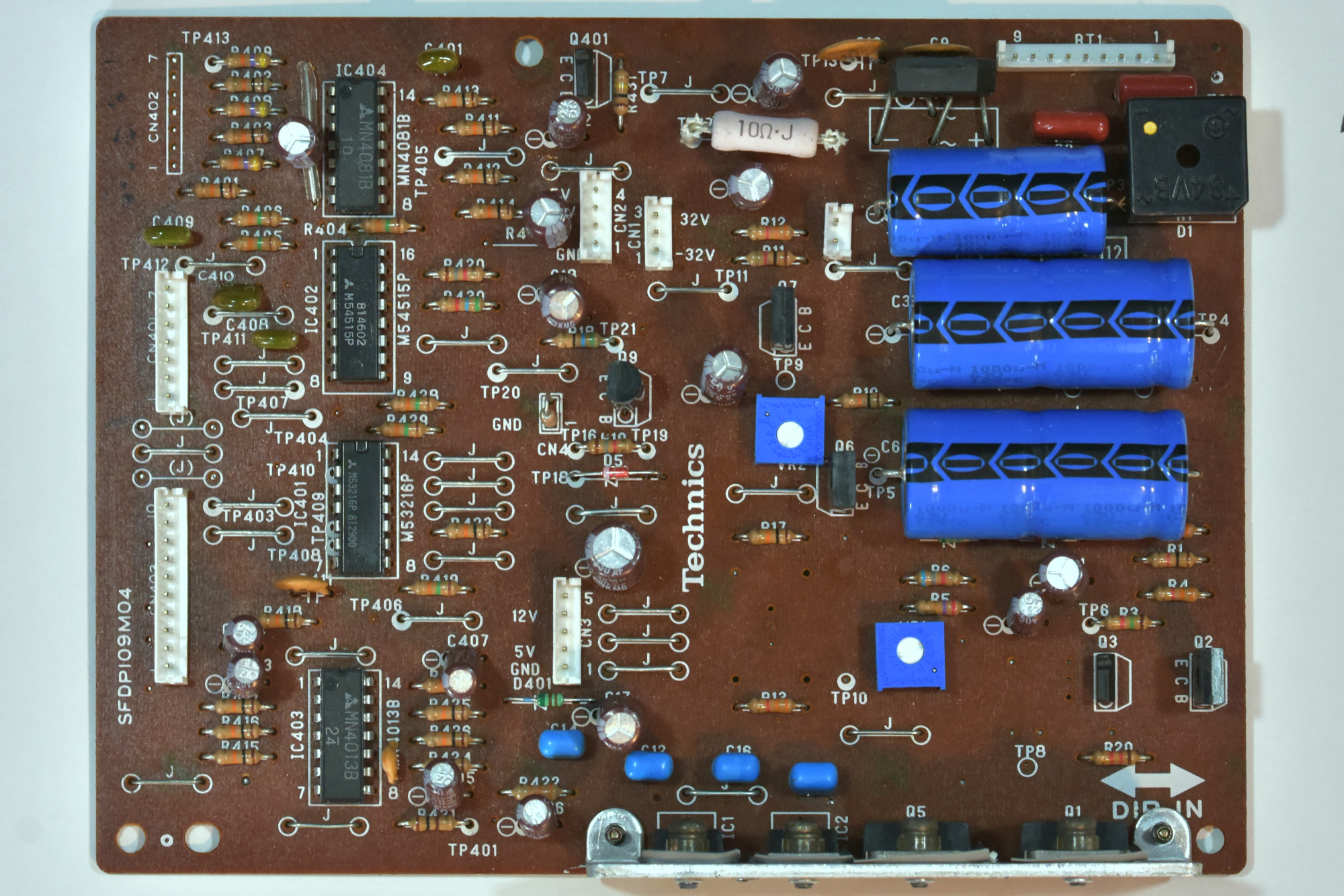

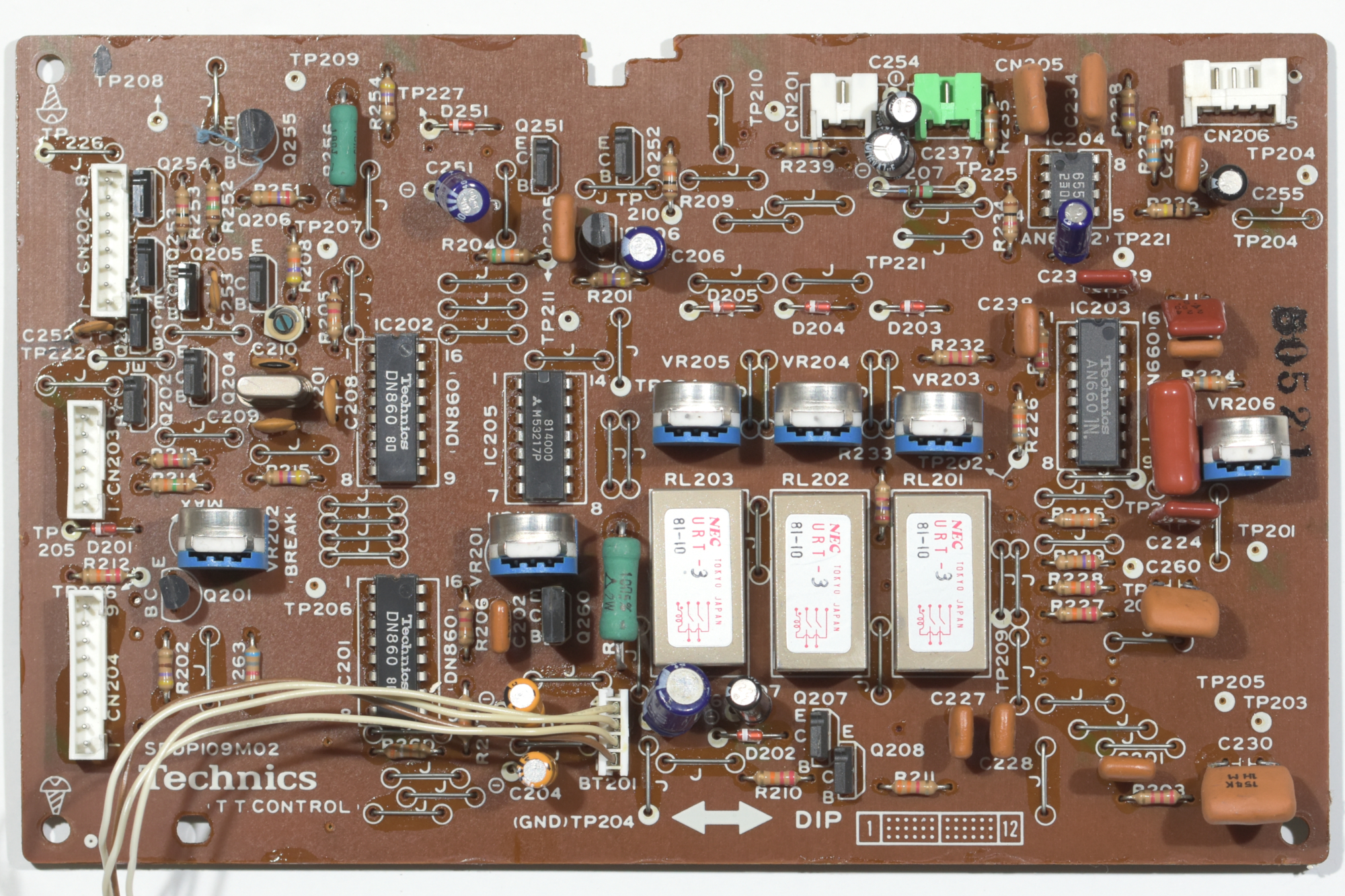

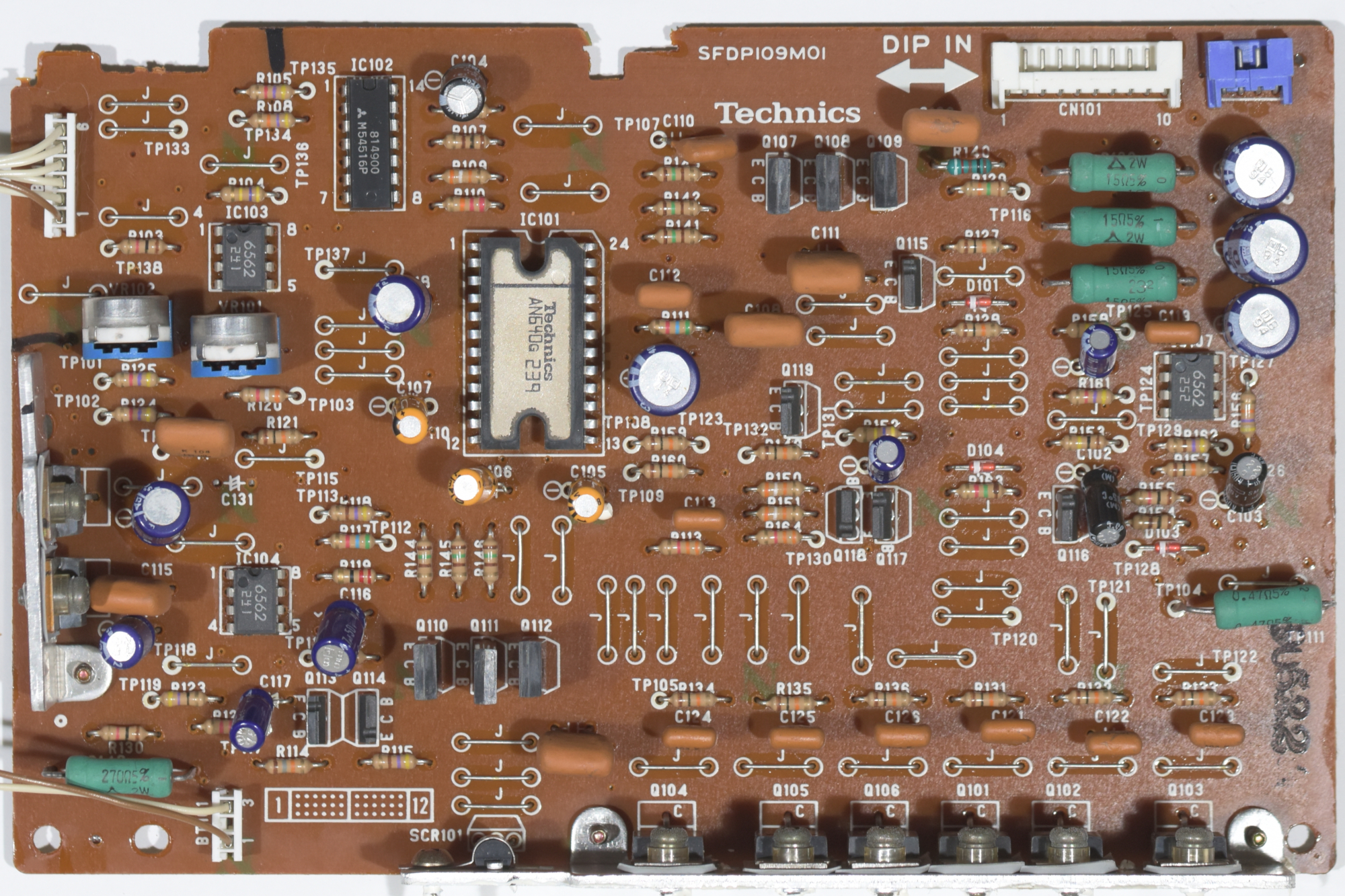

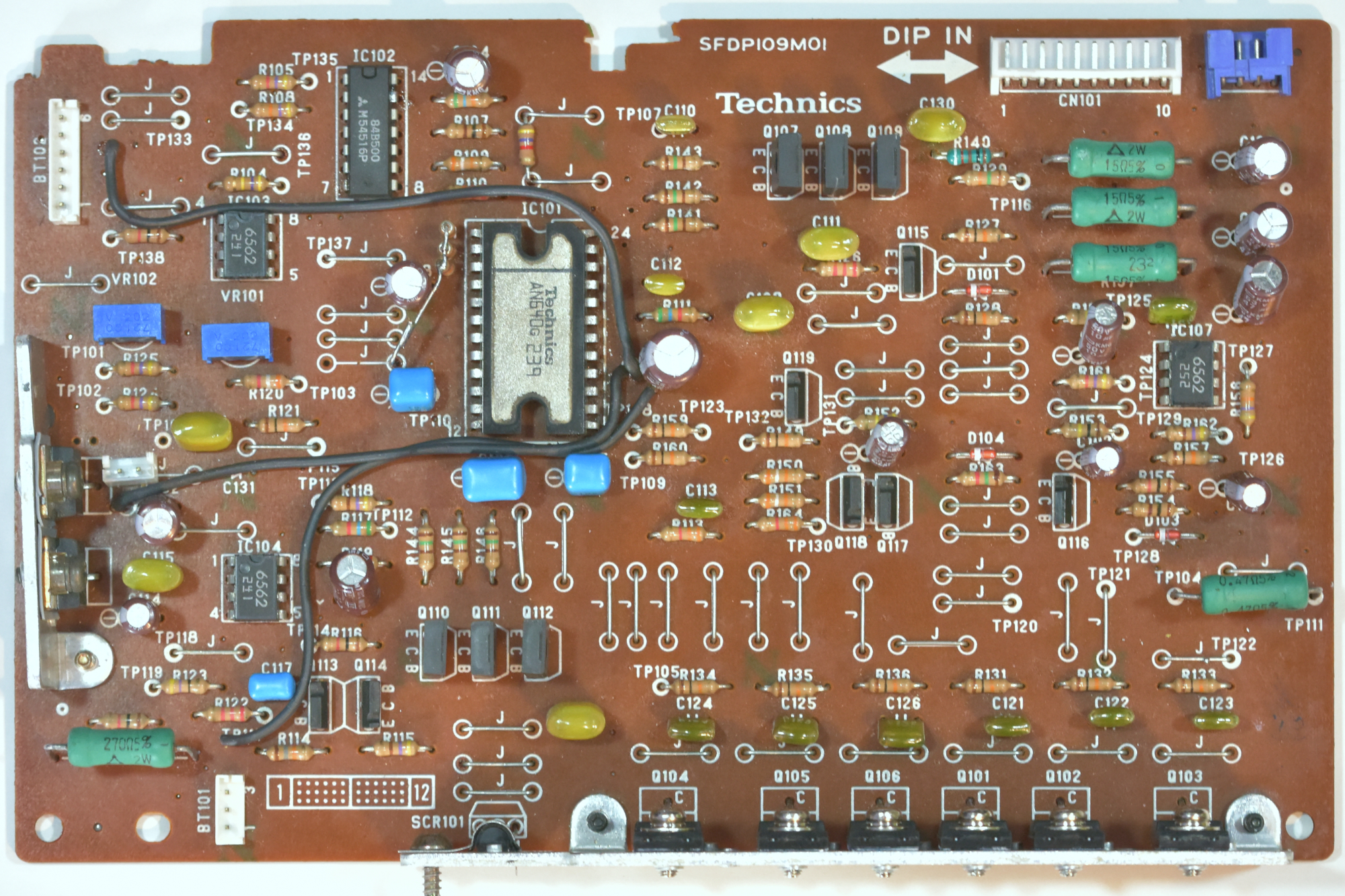

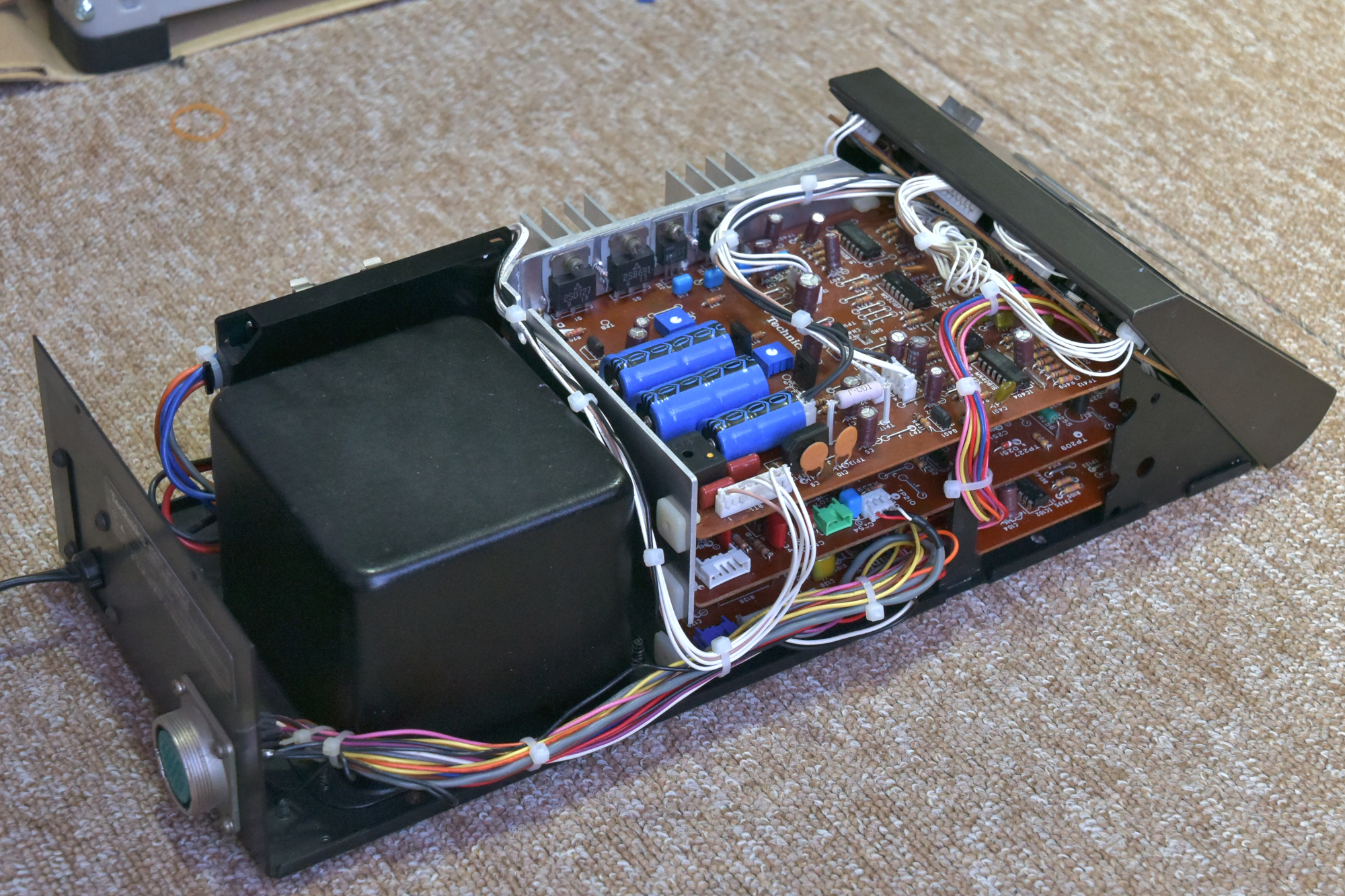

オーバーホール作業詳細

経時劣化が進んでいると思われる部品は全て現在入手できる部品に交換しています。

電解コンデンサはニチコンの105℃品(電源整流部は除く。以後は同シリーズに置き換え予定)、フィルムコンデンサは東進工業UMXR、UMX、UPZシリーズを適所に使用しています。

フィルムコンデンサの経年劣化は有り得ないとお考えの方もいらっしゃると思います。

本製品に使用されている松下電器製ECQMシリーズは、原因は掴めていませんがESRや周波数特性が経年劣化で悪化する傾向が有ります。今までにこのコンデンサを交換する事で回路特性が回復した事は結構な回数が有ります。

その経験から松下電器製ECQMシリーズのフィルムコンデンサは交換対象部品にしています。

半固定抵抗器は入手の容易さや実装のやり易さを考えて、BOURNS 3386シリーズを使用しています。

はんだ付け修正は、盛りはんだで充分だと考えられておられる方もいらっしゃいますが、盛りはんだではかなり近い将来にはんだ付け不良が発生します。

劣化して硬化が進んだはんだをそのまま残すのですから、当然ではあります。

その様な大きいトラブルを防ぐ為に、全か所のはんだを吸い取った後、再はんだ付けを行っています。

ラッピング配線はその安易さから一時期流行りました。本製品にもこの配線手法が取り入れられていますが、半世紀近く経過したラッピングを解いて再ラッピングしても、接触不良が発生する可能性は非常に高く、はんだを乗せただけでは解消しません。

ラッピングポスト自体の酸化が進み、配線材との接触が悪くなる事と、ラッピングポストにははんだが綺麗に乗らない事が原因です。

その接触不良を防ぐ為に、はんだ付け用のポストに入れ替えて、しっかりとはんだ付けを行っています。

はんだ付け用ポストは、マックエイト製 WT-2-1を使用しています。

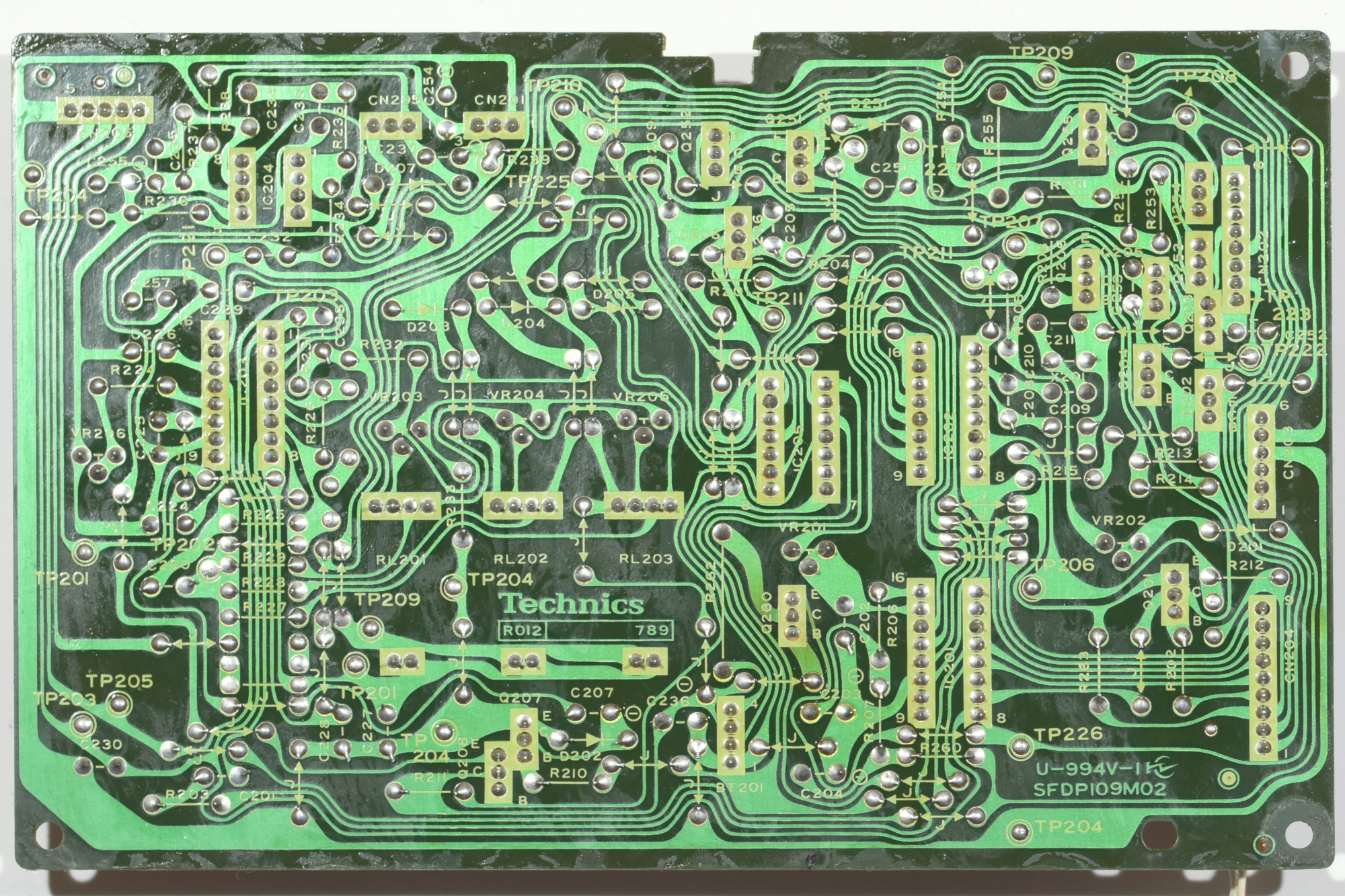

回路基板には残留フラックスがたっぷりと残っています。

この残留フラックスですが、湿気を帯びると抵抗値を持って導通する事が有ります。それにより回路の異常動作や酷い時には部品破壊を引き起こします。

実際に残留フラックスが原因で回路がショートし、ヒューズが飛んだり半導体の不具合が何回か発生しています。

この様な不安定材料を残さない様に、全回路基板のクリーニングを行っています。

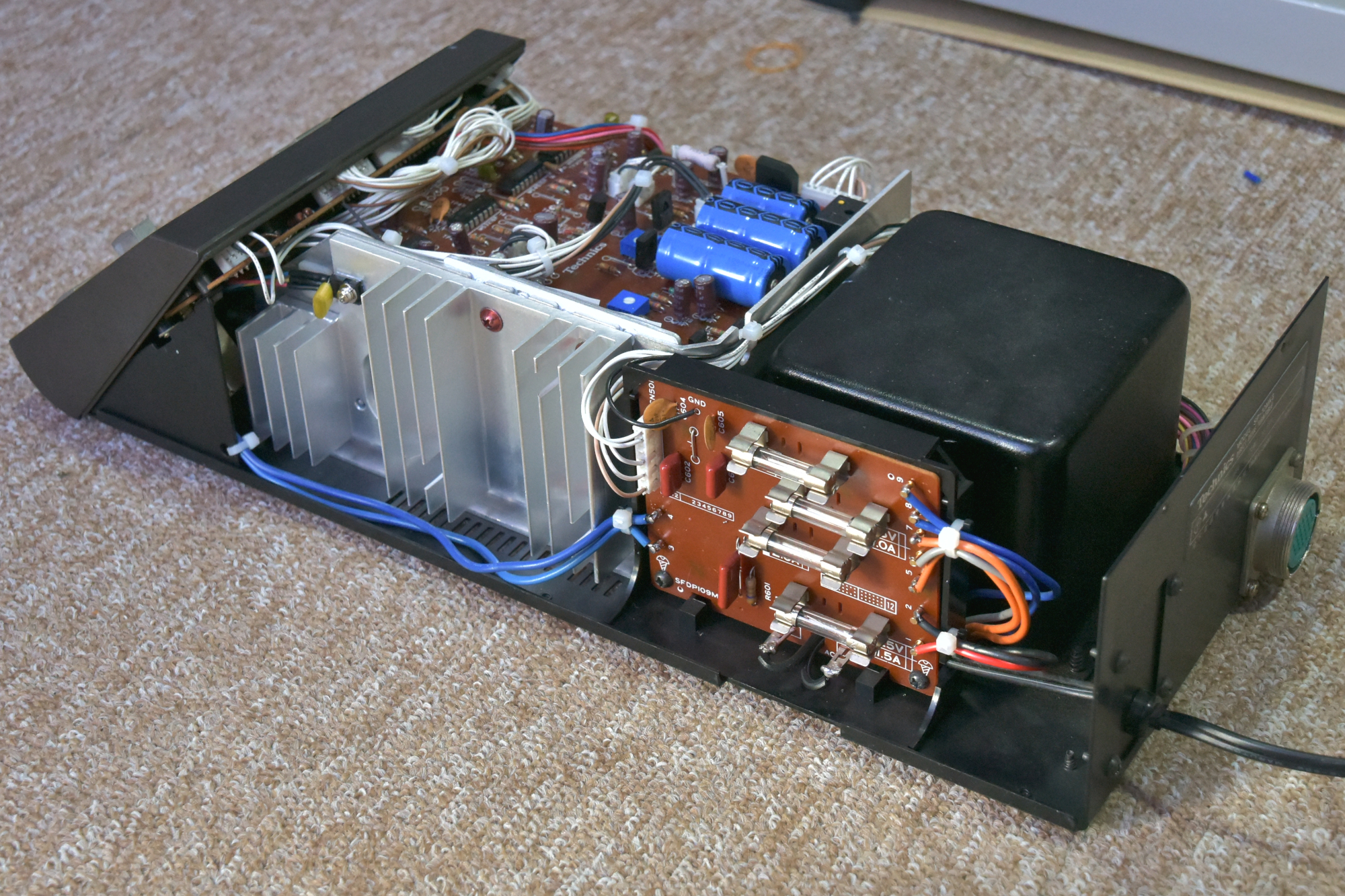

この製品のコネクタは、コンタクトピンを基板にはんだ付けするタイプの物が使用されています。

前項の残留フラックスによりコンタクトピンが酸化して接触不良や断線が今までに何回か発生していますので、全てのコネクタを勘合タイプ(JST EHシリーズ使用)に変更しています。このコネクタ交換の際に電源ラインの配線材を30番線から24番線に変更しています。

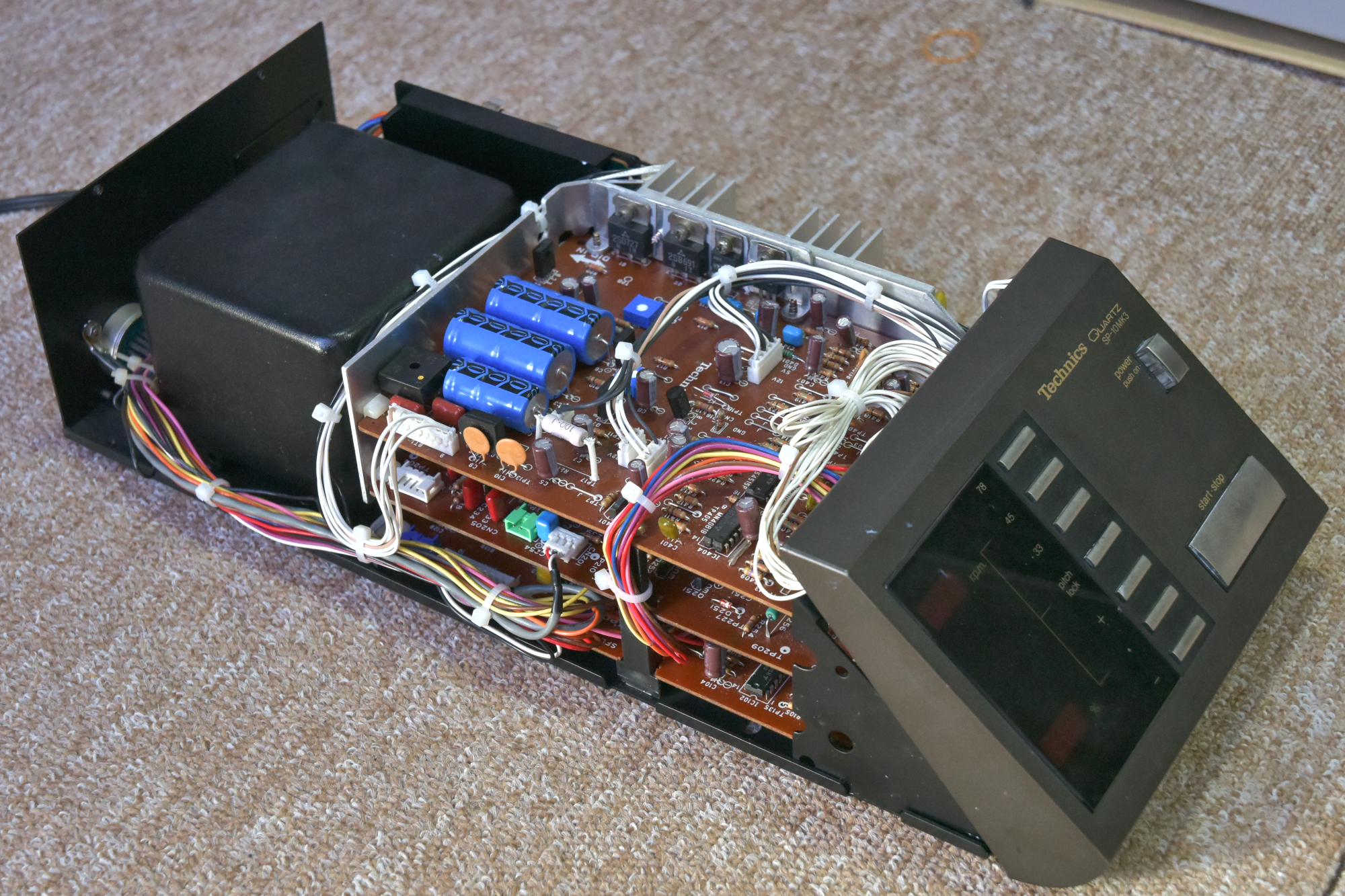

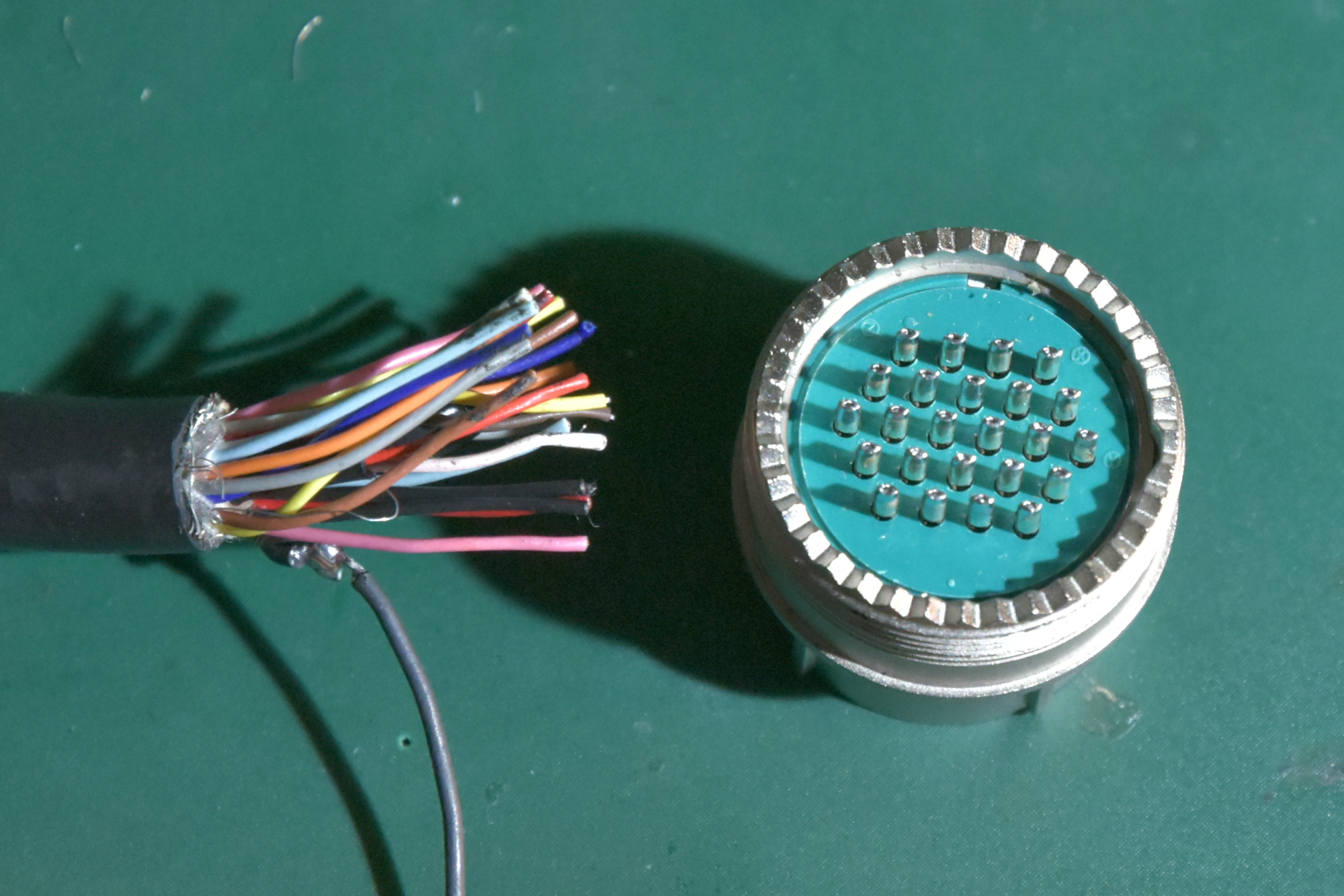

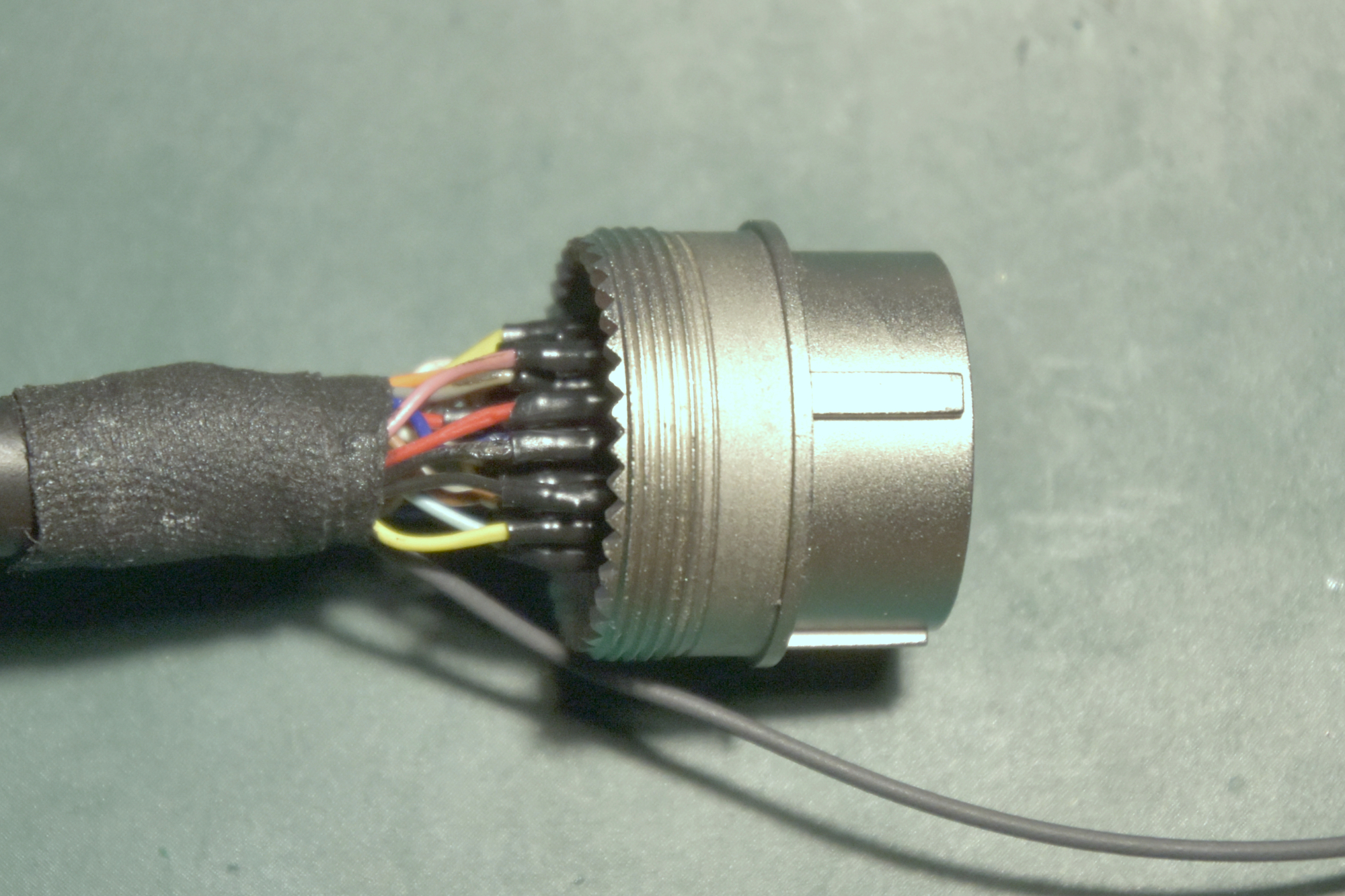

本体とコントロールユニットを接続するコネクタです。

完全に分解し、再接続しています。

撮影時の色温度を間違えてしまいました。すみません…

今回のオーバーホールにて、取り外した部品です。

オーバーホール結果

ここまでの作業で、通常であれば問題無く動作するのですが、今回は違いました。

オーバーホール後の問題点

オーバーホール作業後に、下記4点の問題点が確認されました。

・運転時の微振動が残っている

・ワウフラッタ 0.09%(製品規格0.015%)

・GNDラインに最大0.6Vの電位差を確認

・コントロールユニットの過熱

この様な不具合は今まで100台以上のオーバーホールを実施してきて、初めての現象です。

微振動はレコード再生時に極低域のノイズ(ゴォーの様なノイズ。少し昔のスポーツタイヤを履いた車両走行時のロードノイズの低域に似ています)の原因になります。また、測定時にはジッタとして現れます。この微振動により、ワウフラッタの数値が悪化している可能性も有ります。

この原因は、GNDラインの電位差によるノイズと仮定してトラブルシューティングを開始しました。

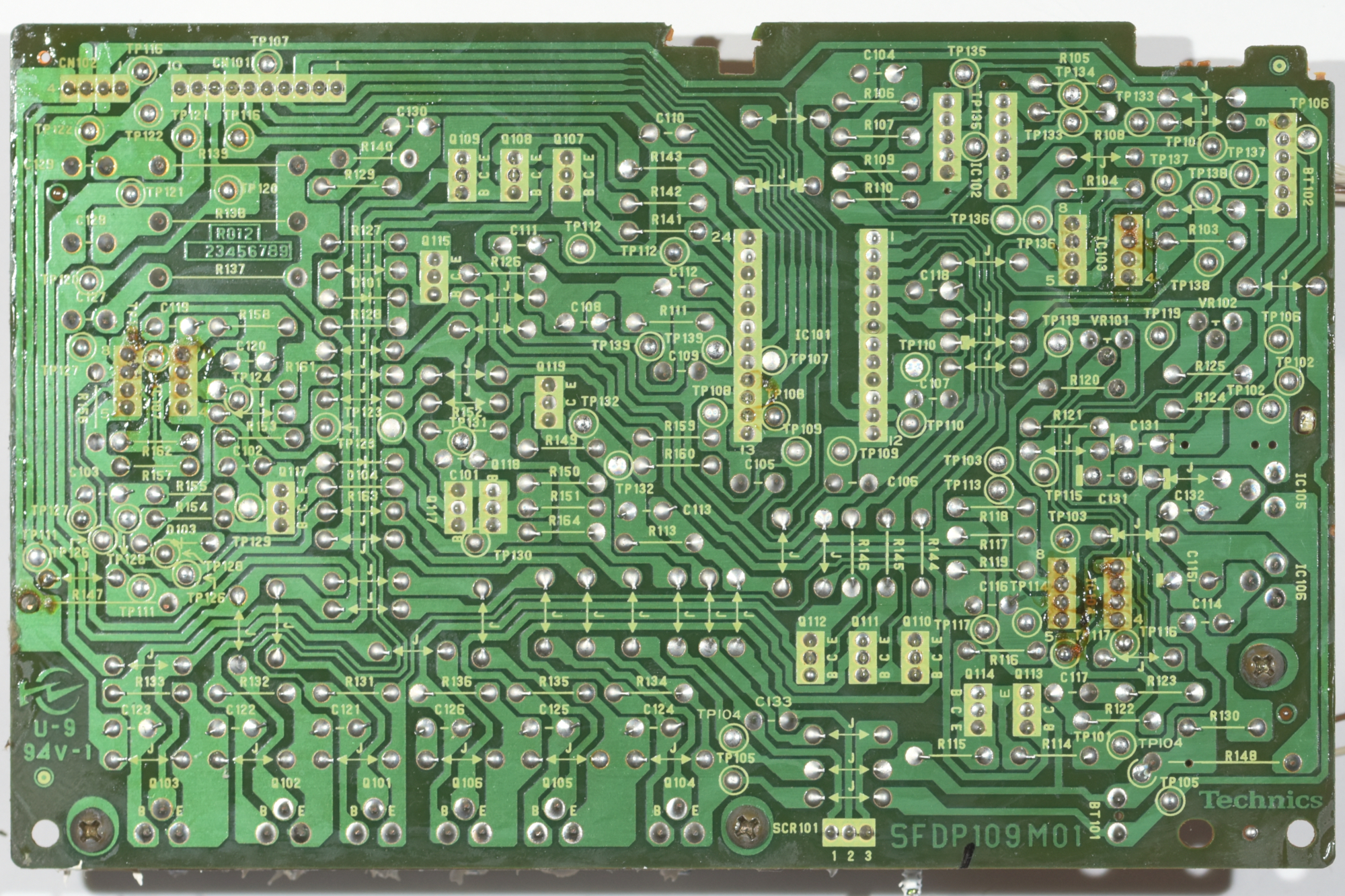

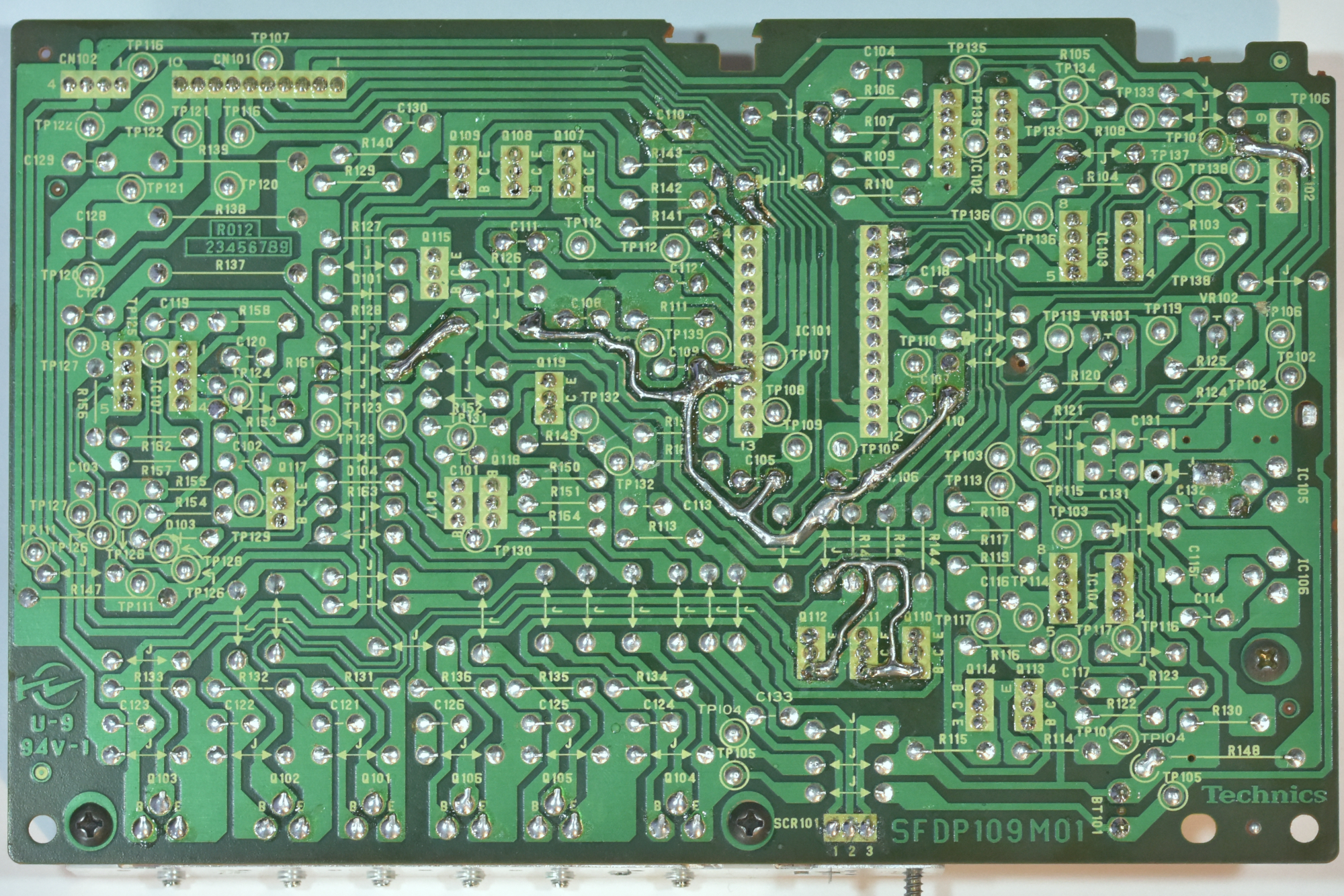

トラブルシューティング その1

GNDラインの配線材はオーバーホール時に24番線に変更していますので、電位差の根源は回路基板内に有る可能性が高いです。

回路基板内の各GNDラインのレジストを剥がし、0.8mmの錫メッキ線を這わしてはんだで固定します。また、GNDラインの引き回しの変更(制御用と駆動用のGNDライン分離)も行っています。

各回路基板毎にこの作業を行い、GNDラインの電位差は0.1V以下まで落とす事が出来ましたが、微振動やワウフラッタ悪化の完全解決には至りませんでした。(ワウフラッタ 0.04%)

この段階でコントローラーの過熱は抑えられ、通常の温度に改善されています。

トラブルシューティング その2

解決に至らない原因は、この部分に有りました。

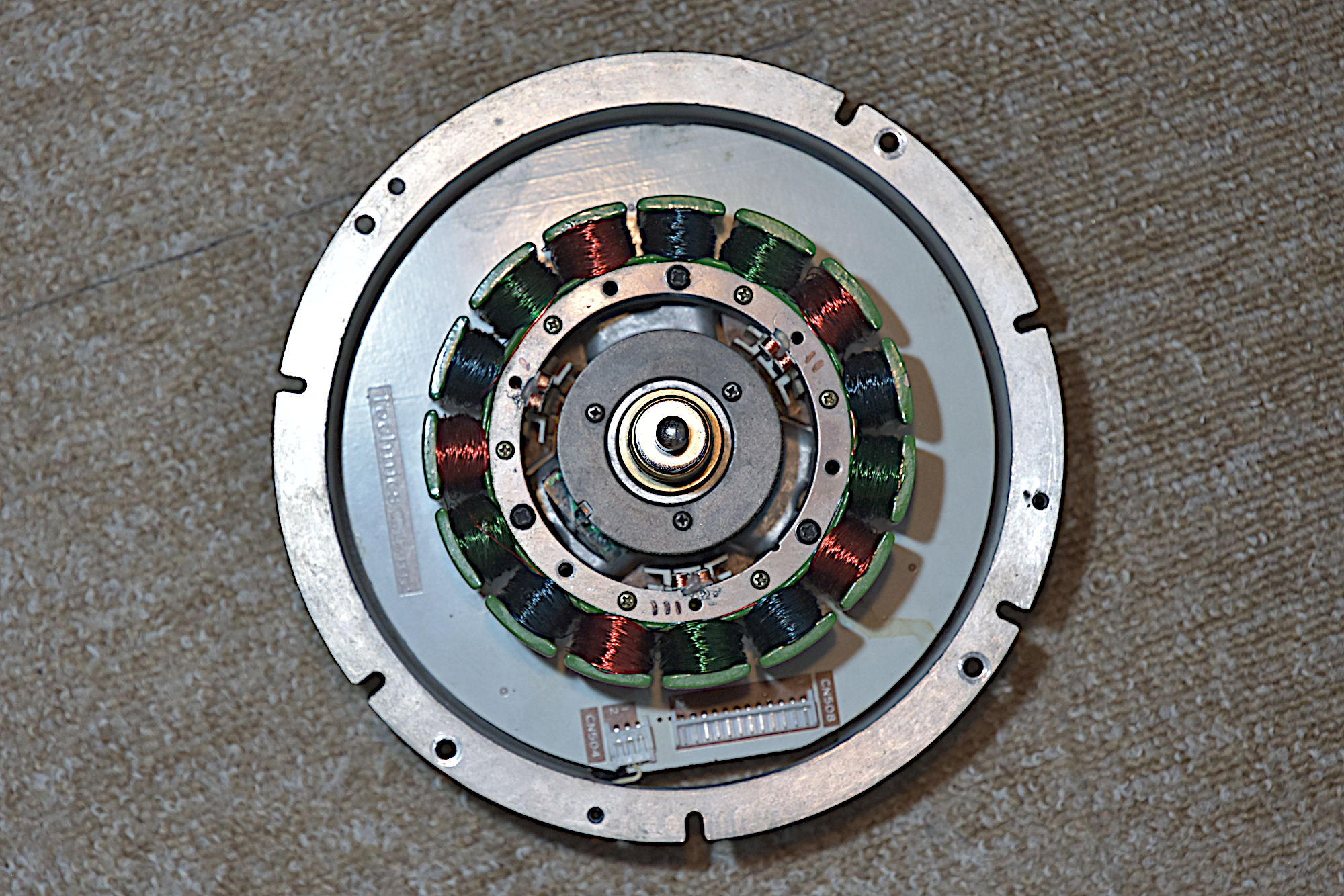

モーターステータです。

ここの組み立て精度に今回の不具合の元凶が隠れていました。

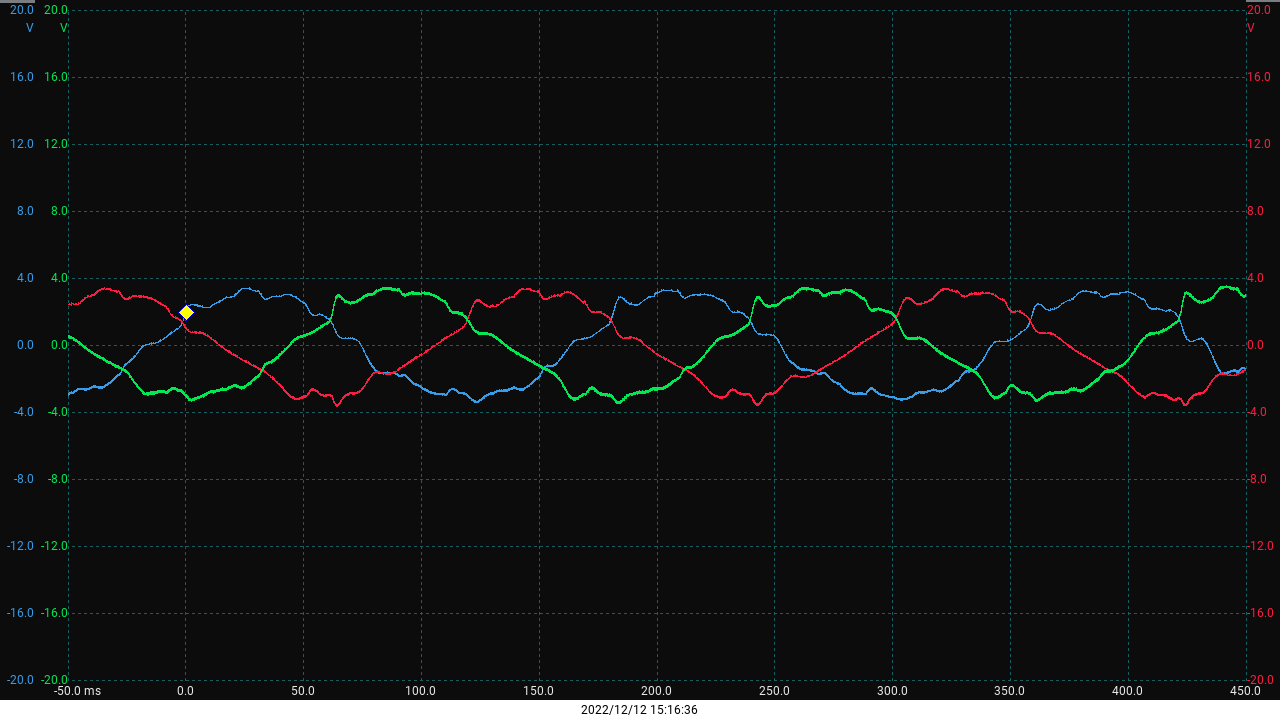

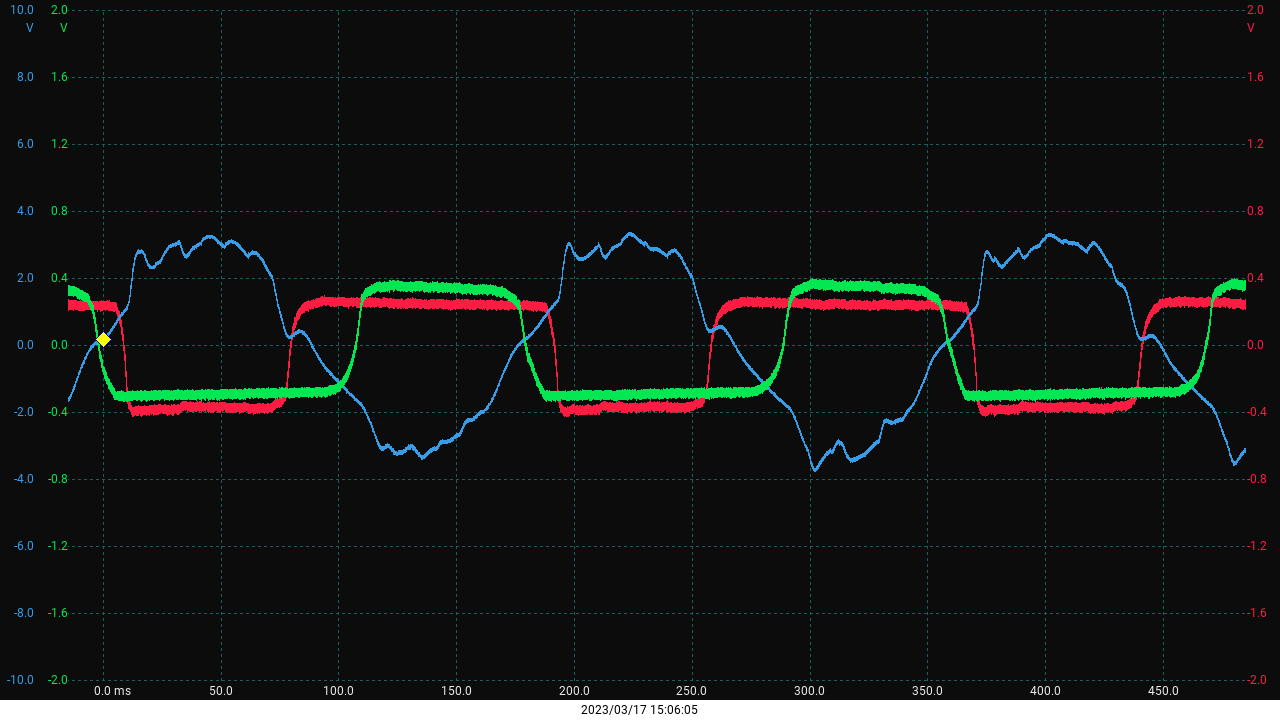

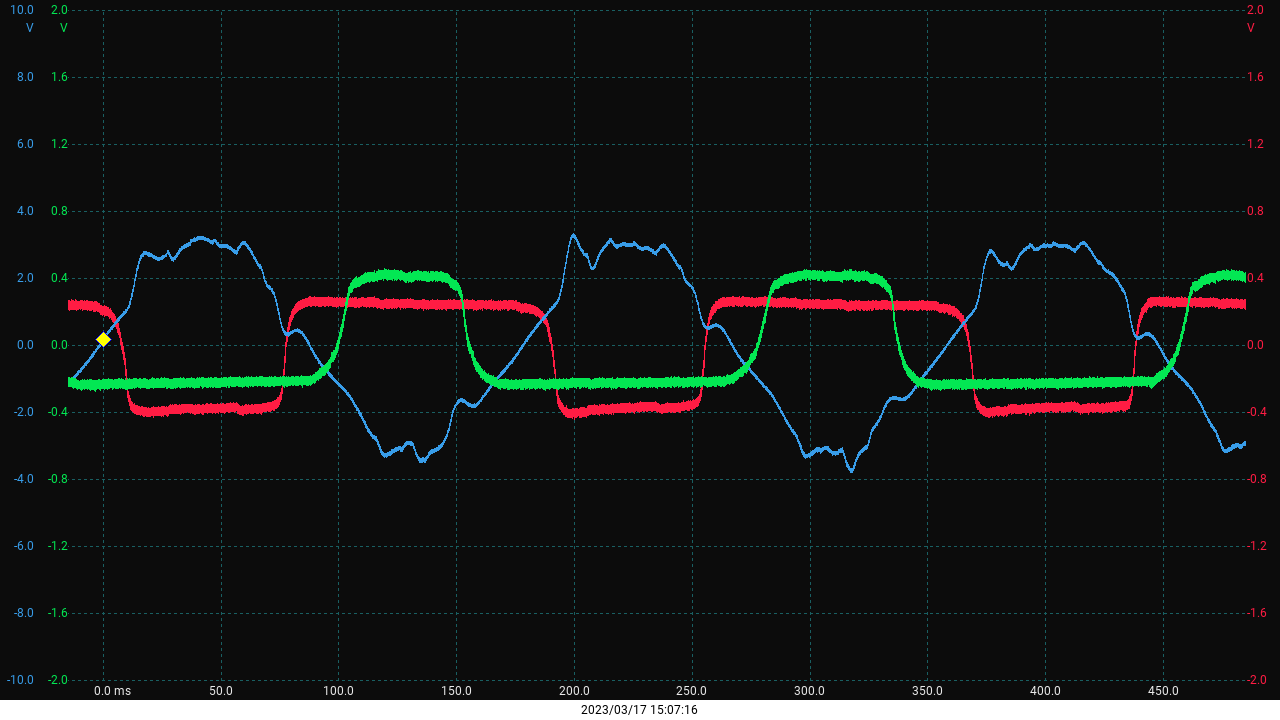

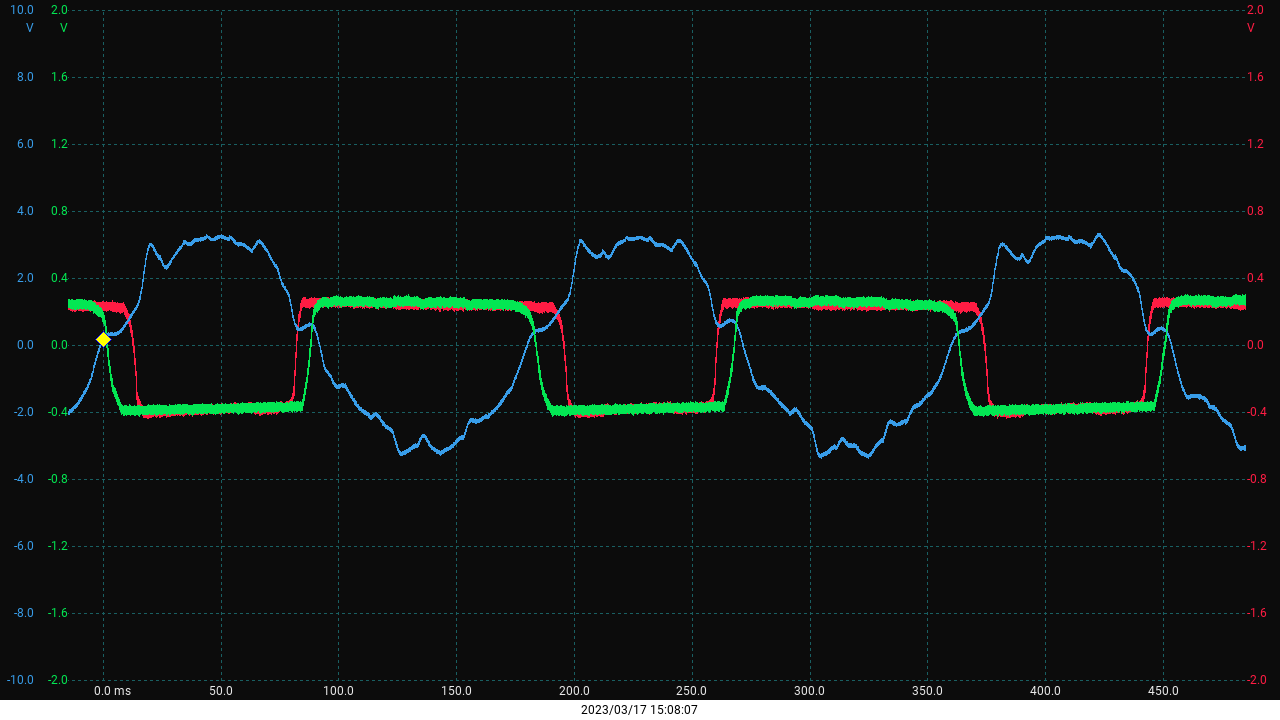

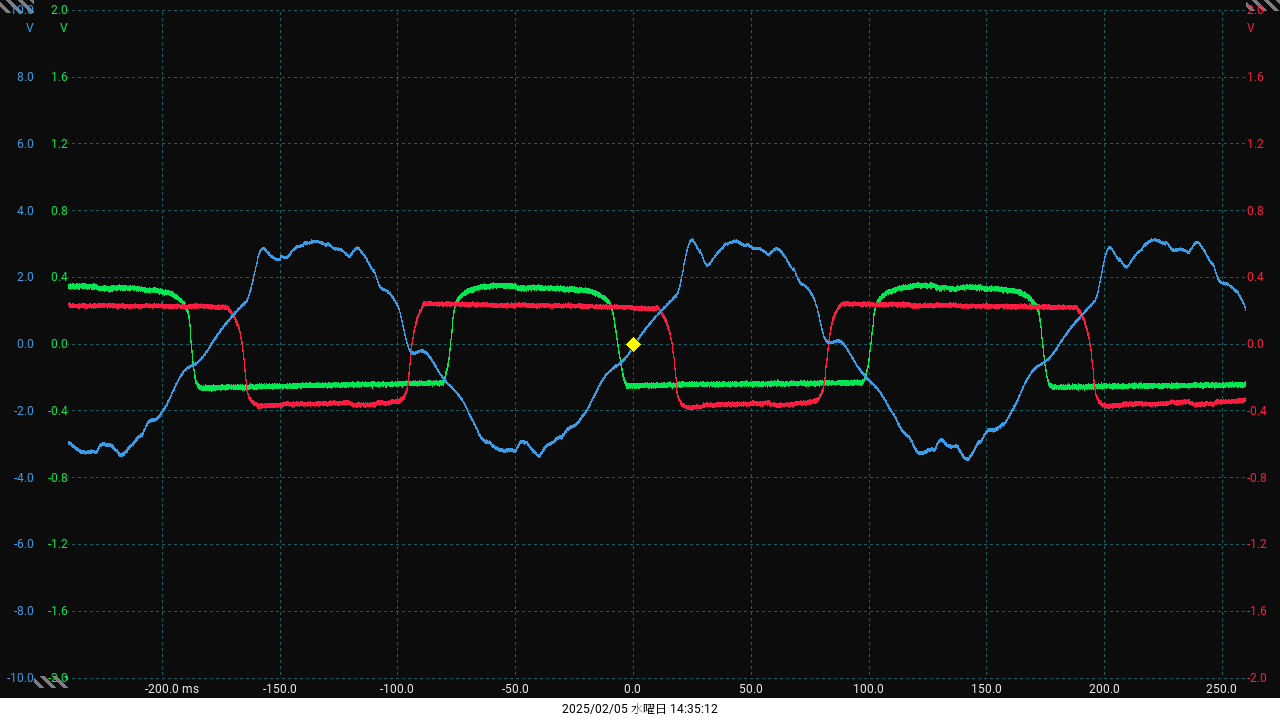

モーター駆動信号を確認します。その様子です。

各相の信号の立ち上がり、立下りの状態が異なります。この原因は、PG信号(モーター駆動相切替信号)でした。

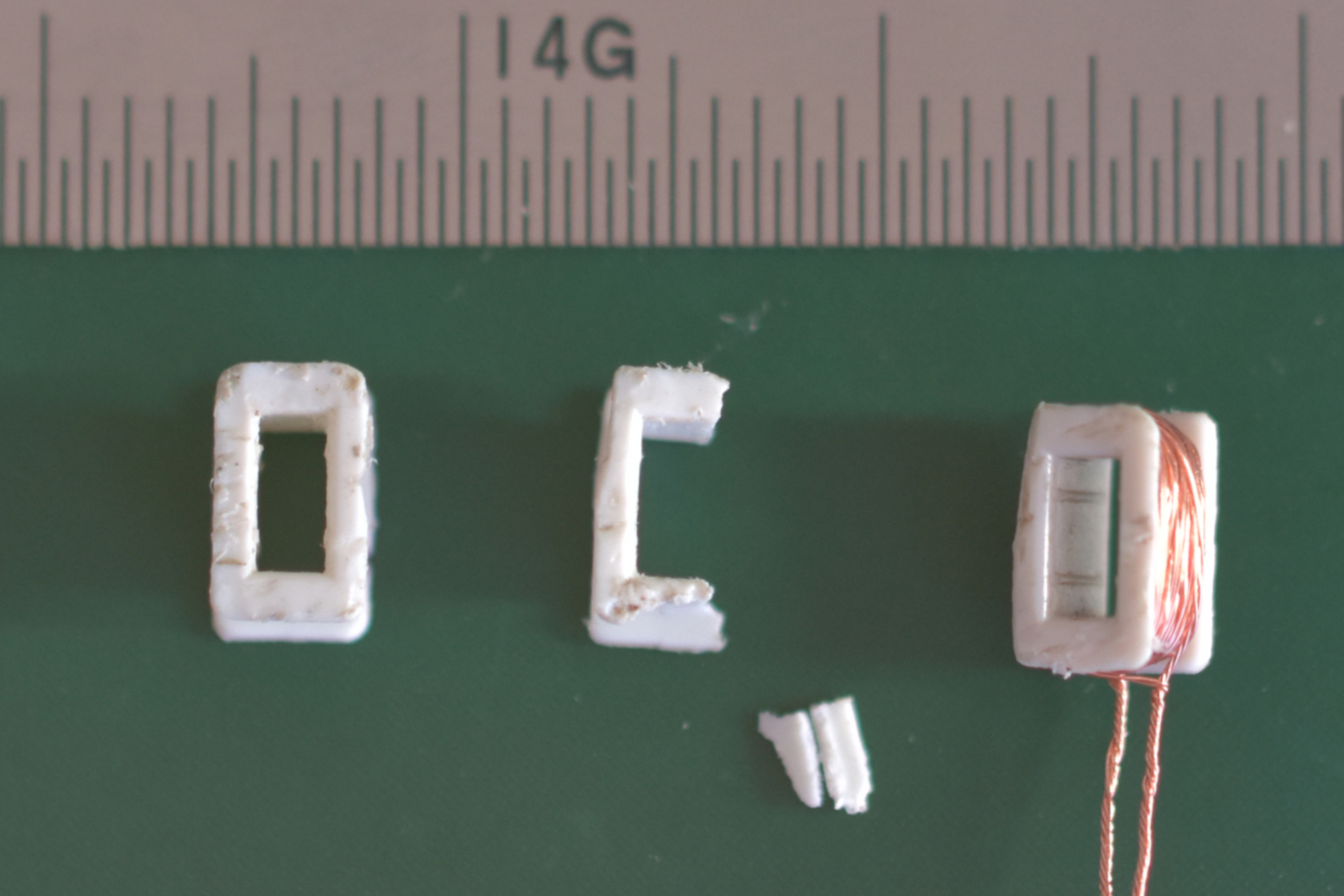

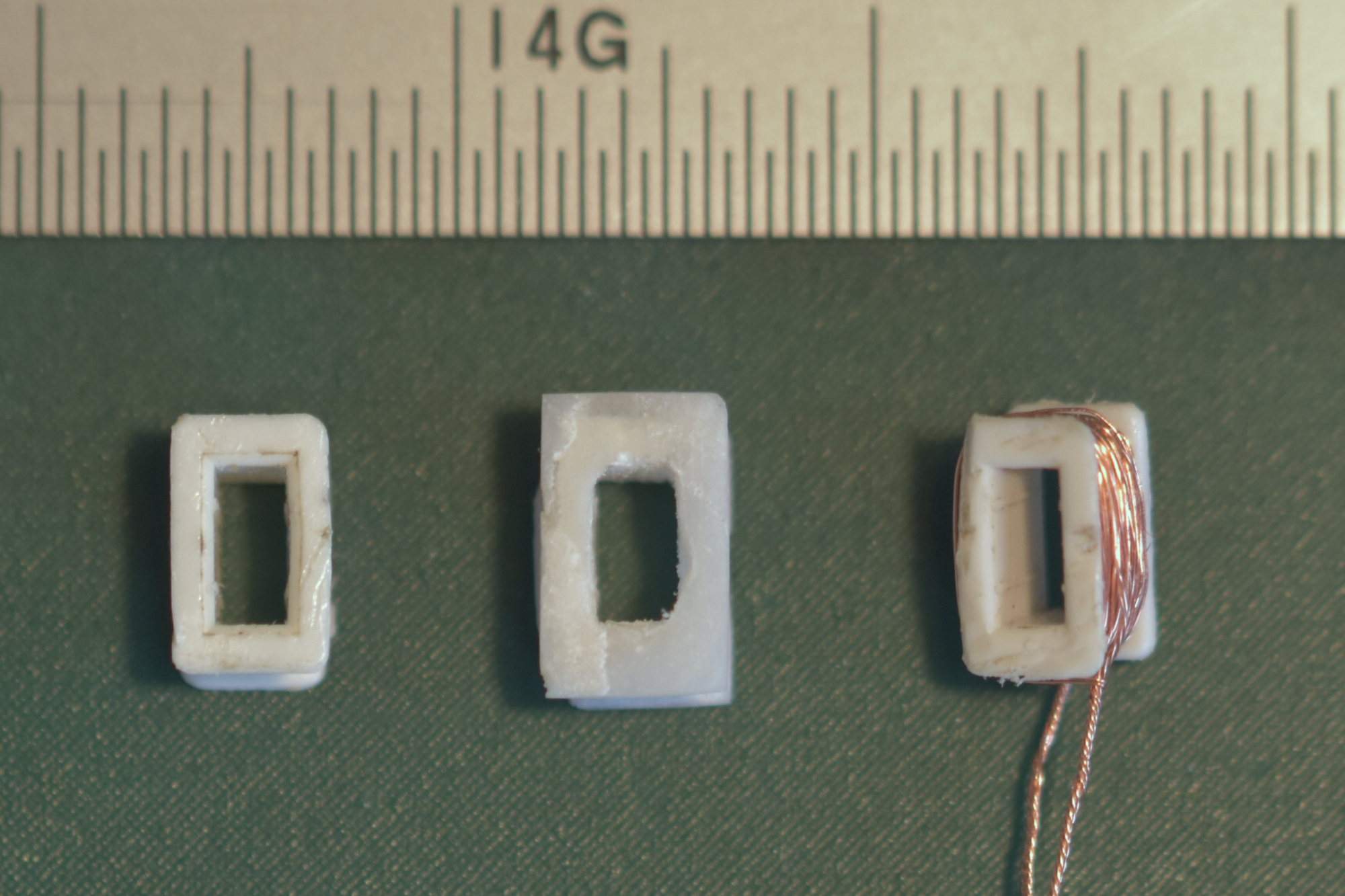

PGコイルのインピーダンスが全て異なっていました。これはコイル巻き数が異なっている事を表しています。また、コイルのボビンに破損が確認できました。その様子です。

このボビンの修復を行い、コイル巻き数を合わせて0.08mmのホルマル線を巻いて行きます。

修復途中のPGコイルボビンです。

ボビンを修復した後コイルを巻くのですが、巻き数が問題になります。各コイルの巻き数を解く時に確認したのですが、30%程度違いが有ります。どの巻き数が正解なのか判らない状態です。

PGコイルは2個1組で動作します。送り出し側のコイルに一定周波数・振幅の信号を送り、受け側コイルとの誘導量の差でAM変調を掛けた様な信号を取り出し、それを復調してスイッチング信号にしています。復調された信号は下側が少し潰れた正弦波に近い波形です。

送り出しの周波数や振幅の調整部は無く、受け側の振幅調整部も有りません。また、送り出し側のコイル巻き数で、送り出し信号の振幅と周波数が変化します。さらに復調された信号のどのレベルでスイッチングするかの調整も出来ません。

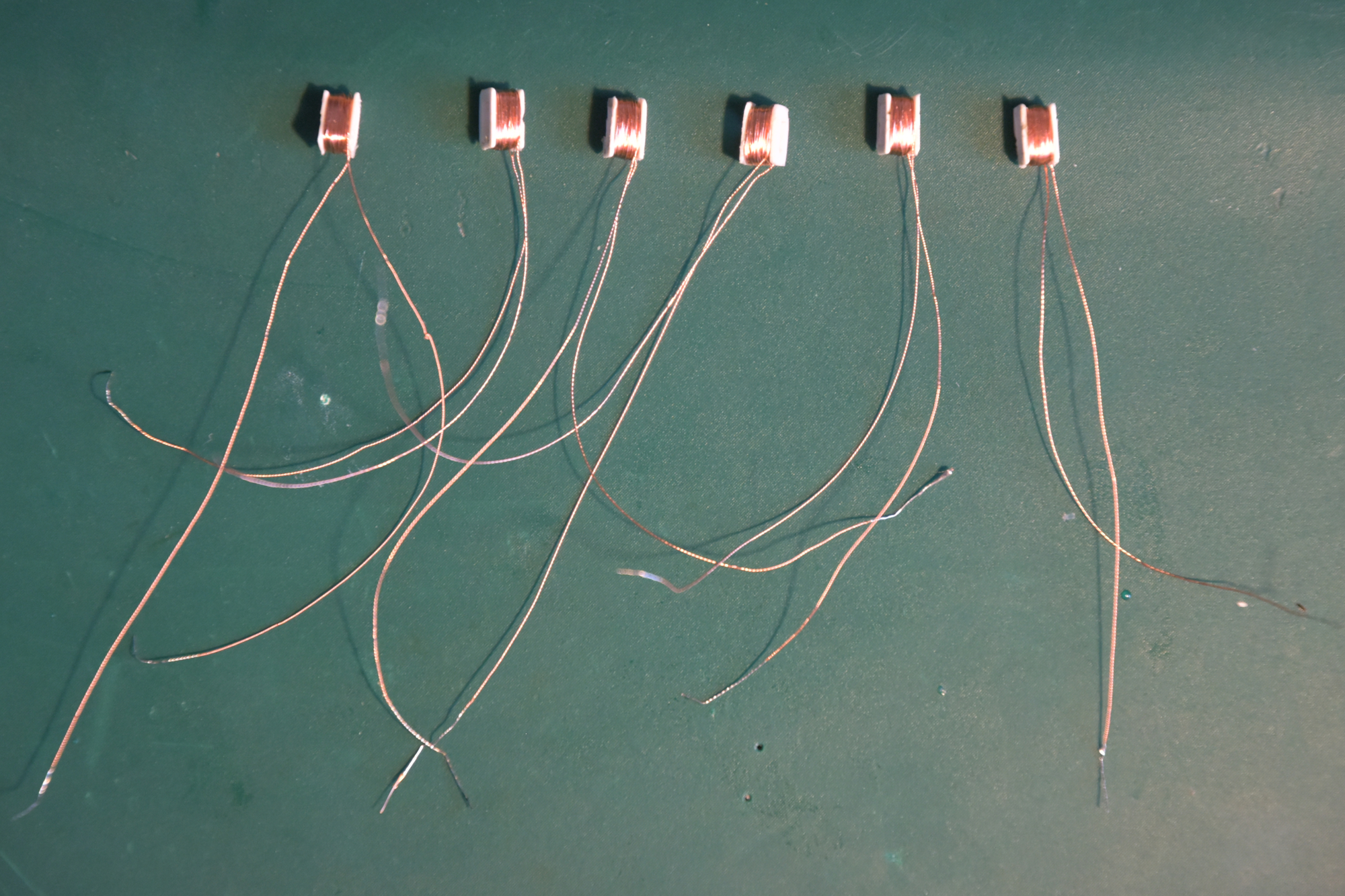

ここからはカット&トライになりました。0.08mmのホルマル線を巻いては解き、解いては巻き数を変えてコイルを巻きます。

最初に送り出し側のコイルを巻いて、送り出し信号を規定通りの振幅と周波数になる様に巻き数を調整します。

巻き数が決まったら受け側のコイルを同じ巻き数で巻いて行きます。

モーターローターを取り付けない状態で、各相の受け側の信号レベルが同じになっている事を確認します。

モーター駆動回路の駆動トランジスタはプッシュプルになっていて、どちらのトランジスタをONにするかを切り替える信号がスイッチング信号です。

PGコイルの巻替え前のモーター駆動信号と駆動トランジスタを切り替えるスイッチング信号です。

尚、この写真はGNDラインの変更を実施する前に撮った物です。

各相でこれだけの違いが有ります。モーターが強力なので、この差が顕著に表れて動作時の微振動の発生やワウフラッタの悪化に繋がっています。

この写真はPGコイル巻き直し前に撮影した物ですが、コイル巻き直し後も大きな変化は有りません。ワウフラッタの測定値や微振動に若干の向上が見られましたが、今回の不具合とコイル巻き数との関連性は薄いと判断できます。

トラブルシューティング その3

モーター駆動回路のスイッチング信号を各相揃える事は、PG信号のピークを一致させるだけではダメです。ピークとディップを揃える事が必要でした。

最終的には細かな機械調整が必要です。機械加工品と切り抜き板金加工品との精度差をご理解されている方でしたら、この意味をご理解頂けると思います。

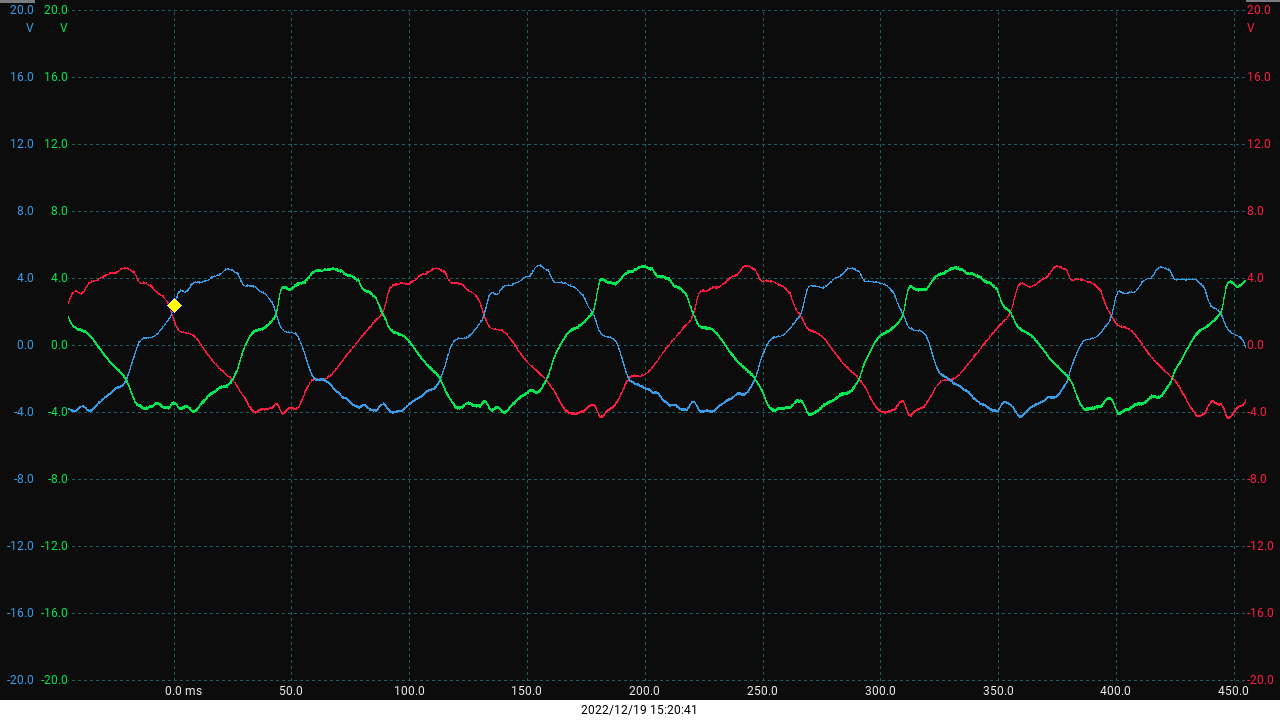

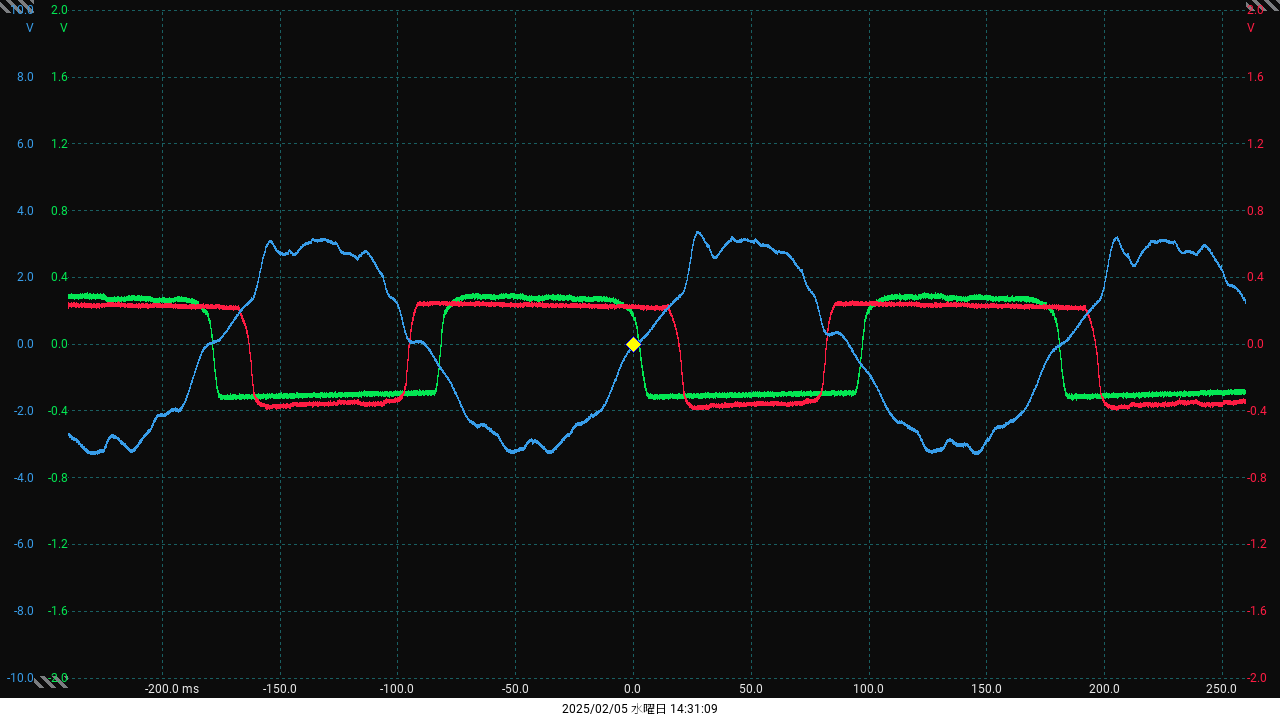

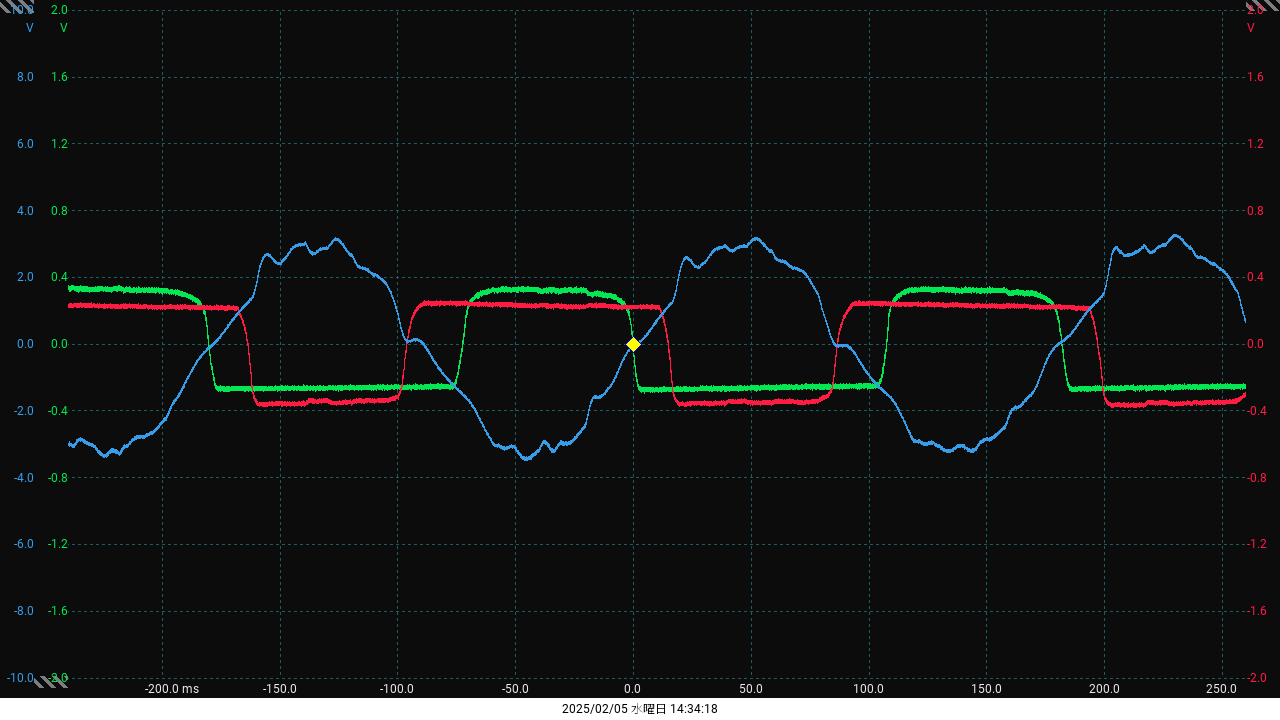

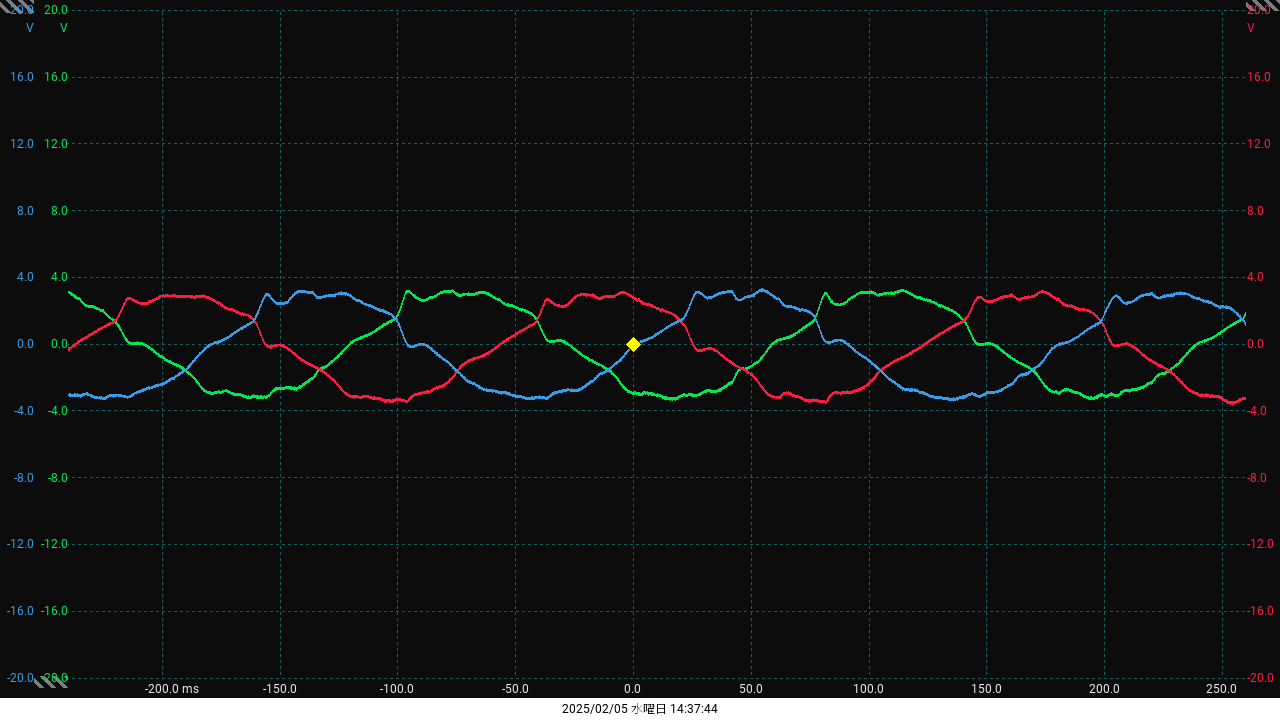

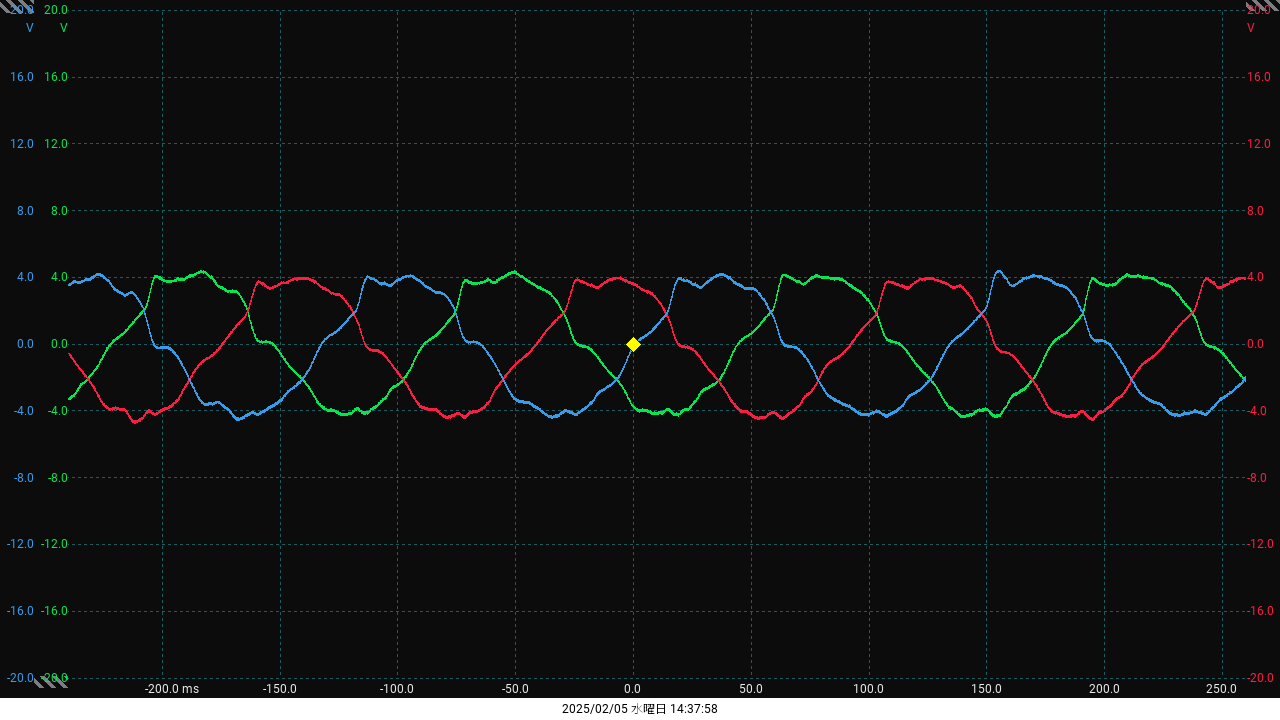

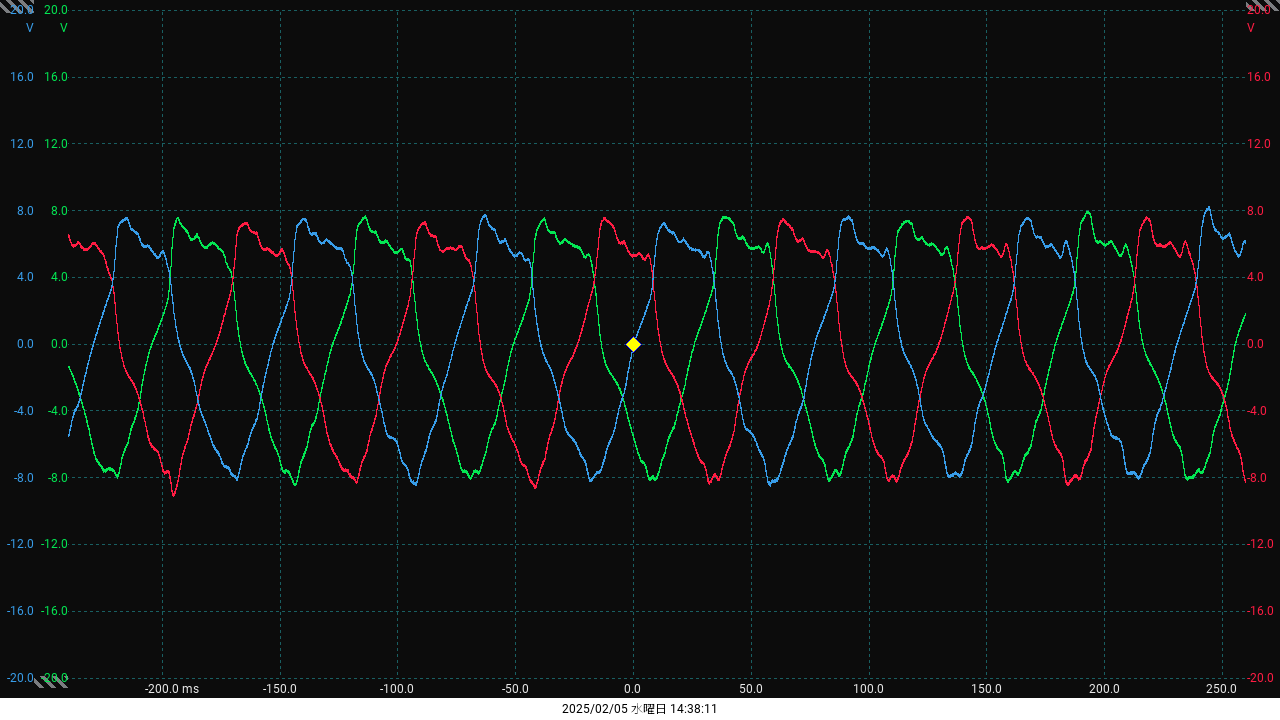

機械調整を行った後のスイッチング信号とモーター駆動信号です。

GNDラインの変更の効果でノイズが減少していますね。

完全に各相が一致とはなりませんでしたが、大体揃っています。この段階で運転時の微振動は無くなり、ジッタは測定範囲外になりました。ワウフラッタは0.008%まで改善しています。

駆動信号にパルス状ノイズが混入していますが、これは駆動用IC内部で発生していると思います。ICの基本性能のバラつきか経年劣化の可能性が有ります。

スイッチング信号の立ち上がりと立下りが鈍っています。これはスイッチング信号を作る時にPG信号から復調された信号を用いていて、正弦波の一部が残っているからだと思います。駆動用ICと駆動トランジスタの間にベース接地のトランジスタが組み込まれています。駆動用ICからのスイッチング信号は、もっと立ち上がり、立下りが鈍っています。

またデューティが綺麗に50:50にならないのは、上記のスイッチング信号の鈍りとプッシュプルの上側と下側のスイッチングパルスを作り出す回路が、PG信号から復調された信号の一部を使用していて、駆動用IC出力の立ち上がり、立下りの波形が鈍っている事が原因と考えています。

この部分は、PGコイルからの信号をコンパレータで急峻にピーク値とディップ値に切り替える様に回路変更を行えば回避できると思いますが、そこまでする意味が有るのか?と考えています。

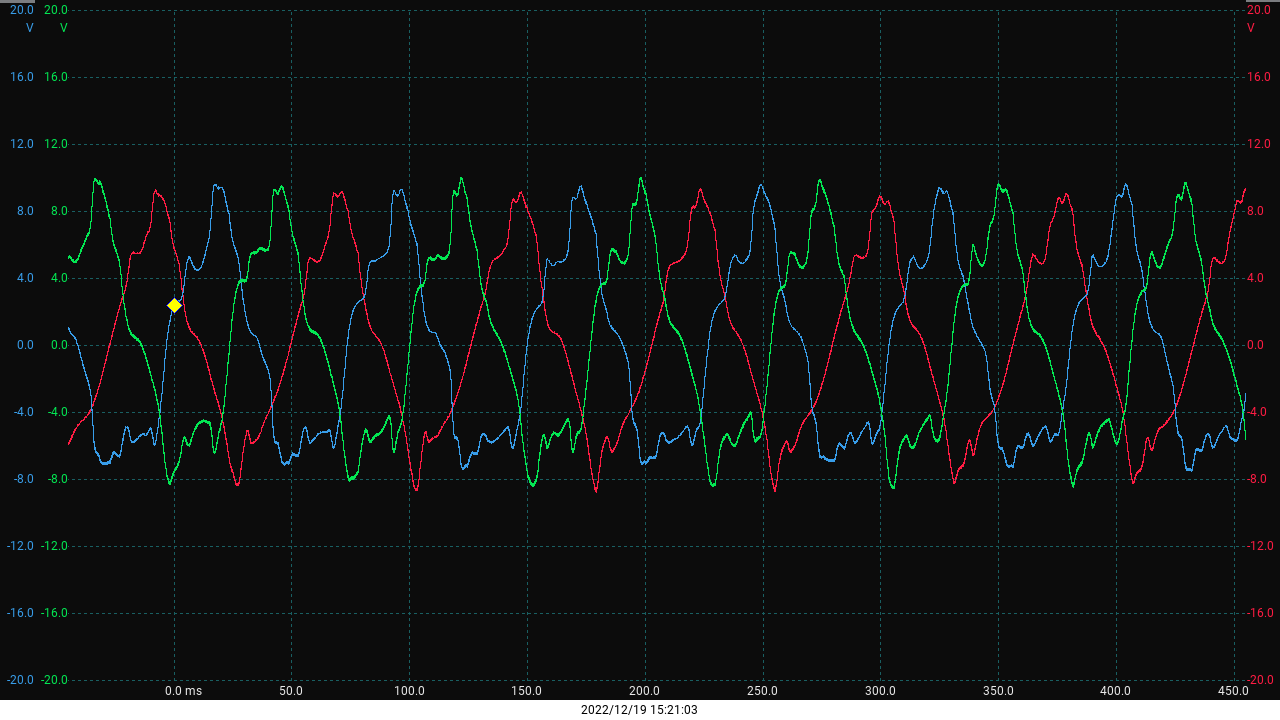

最終的なモーター駆動信号です。上下非対称なのが気になりますね。

考察

作業完了まで1年以上必要となりました。自身の持ち物ですので、お客様の製品の作業を優先させています。

この様な症例は初めてです。今回のトラブルシューティングで今まで以上にこの製品に対しての引き出しが増えたと思います。ただ、今回の不具合は「本当に経年劣化なのか?」という疑惑を持つ事となりました。

自分の持ち物だからここまで出来たと思います。

オーバーホール作業の基本的な内容は問題無いでしょう。日本製なので各部品の加工精度は問題にはなりません。組み立て精度はどうなのかを作業前に確認する必要が有ると感じています。

私はTechnics SP-10mk3が好きです。

発売間もない頃、私は20代前半でした。学生時代に吹奏楽をやっていて、聴くのも大好きでした。オーディオ店でこのターンテーブルを使用したSL-1000mk3にDENON DL-103を組み合わせたプレーヤーで、「星条旗よ永遠なれ – スーザ」を聴いた時の驚きを未だに覚えています。曲冒頭のチューバが付点四分音符と16分音符が絡んだ速いパッセージを演奏するのですが、その場所が完全に聞き取れたのです!

当時の他のターンテーブルでこの部分を聴くと、付点四分音符の部分だけが強調されて、16分音符の部分は「何か鳴ってるな?」程度しか聞き取れなかったのです。

10kgのプラッタ、慣性質量が1,100kg・cm2 、起動トルクが16kg・cmの威力だと感じた次第です。アンプとスピーカーの組み合わせも絶妙だったのでしょうね。アンプもスピーカーも銘柄は記憶に有りません…。

その場で「欲しい!」と思ったのですが、そこはお金のない若者、全く手が出ない金額でした。

今現在、その製品が手元に有って、オーバーホールを手掛けて完了しました。これから今回得たウイークポイントを何とか抑えて、何年か先に「星条旗よ永遠なれ」を聴きたいですね。

因みに、この曲のこの速いパッセージは、現状の機器でも再現できない製品が有ります。勿論、価格に関係ありません。